еҶ…е®№иҜҰжғ…

2025е№ҙ01жңҲ15ж—Ҙ

е„ҝж—¶и®°еҝҶ

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ540 жң¬ж–Үеӯ—ж•°пјҡ2770

в–Ў йғ‘еҲ©ж·ұ

е„ҝж—¶пјҢз•ҷз»ҷжҲ‘еӨӘеӨҡзҡ„еӣһеҝҶпјҢжңүзҡ„иҮід»Ҡи®°еҝҶзҠ№ж–°пјҢж—¶еёёеңЁи„‘жө·йҮҢиҗҰз»•пјҢд»ҠеӨ©еҶҷеҮәжқҘе’ҢеӨ§е®¶еҲҶдә«гҖӮ

дёҖгҖҒйұјжўҒ

йұјжўҒ

жҲ‘зҡ„家乡еүҚйқўжңүдёҖжқЎжәӘпјҢд»ҘеүҚдёӨиҫ№зҡ„е ӨеққдёҚй«ҳпјҢеҮәе…ҘжәӘеҶ…жҜ”иҫғж–№дҫҝгҖӮ家зҲ¶е–ңж¬ўжҚ•йұјпјҢж—¶еёёдәҺеҶңй—Іж—¶еңЁжәӘдёӯжһ¶йұјжўҒжҚ•йұјпјҢеҮ д№ҺжҜҸж¬ЎйғҪеёҰзқҖжҲ‘гҖӮд№…йқўд№…д№ӢпјҢжҲ‘еҲ°еҚҒеӣӣдә”еІҒж—¶д№ҹеҹәжң¬иғҪзӢ¬з«Ӣе®ҢжҲҗйұјжўҒзҡ„жһ„зӯ‘дәҶпјҢ并且时常жңү收иҺ·зҡ„е–ңжӮҰгҖӮ

йұјжўҒпјҢд»Һеӯ—йқўдёҠеҫҲйҡҫжғіиұЎе®ғзҡ„жЁЎж ·пјҢе…¶е®һжҳҜдёҖз§ҚжҚ•йұје·Ҙе…·гҖӮ

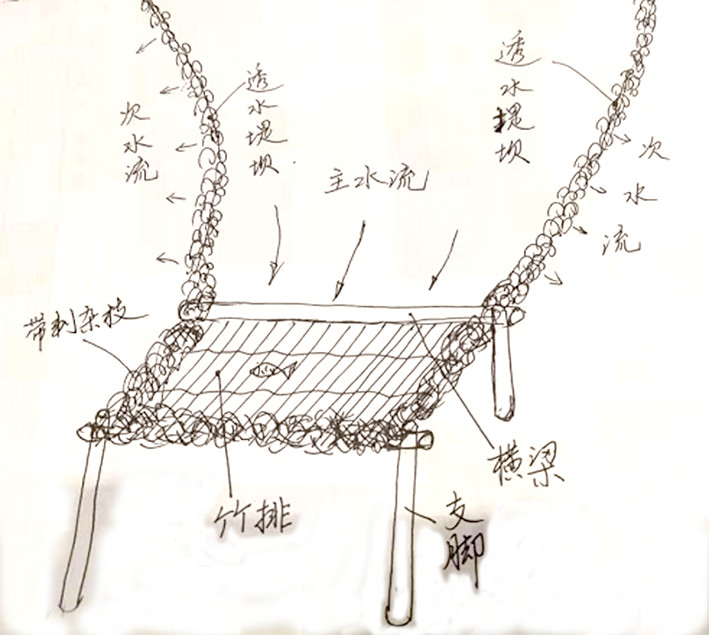

еӣҫдёӯзҡ„йұјжўҒжҳҜжҲ‘и®°еҝҶдёӯзҡ„家乡йұјжўҒгҖӮйұјжўҒзҡ„дё»иҰҒйғЁеҲҶдёәжЁӘжўҒгҖҒеҗҺжўҒгҖҒж”Ҝи„ҡгҖҒз«№жҺ’гҖӮз«№жҺ’з”ұе°Ҹз«№з«ҝз”ЁиҪҜз»іеӯҗз»ҮжҲҗдёҖжҺ’пјҢдёүе‘Ёй“әжңүеёҰеҲәжқӮжһқгҖӮйұјжўҒзӯ‘еҘҪеҗҺпјҢиҝҳиҰҒзӯ‘дёӨиҫ№зҡ„ж°ҙеққгҖӮжҚ•йұјзҡ„ж–№жі•жҳҜиҝҷж ·зҡ„пјҡдёҖиҲ¬е°ҶйұјжўҒзҪ®дәҺжңүдёҖе®ҡеқЎеәҰзҡ„жө…ж»©дёӯеӨ®еӨ„пјҢдёӨиҫ№зҡ„е Өеққе°Ҷдё»жөҒж°ҙжӢҰе…ҘйұјжўҒдёӯпјҢж°ҙеққжҳҜз”ЁеӨ§е°ҸдёҚдёҖзҡ„й№…еҚөзҹіеһ’жҲҗзҡ„пјҢдёҖиҲ¬жҳҜе°ұең°еҸ–жқҗпјҢзӯ‘жҲҗзҡ„е ӨеққеҸҜйҖҸиҝҮйғЁеҲҶж°ҙпјҢдҪҶиғҪжӢҰдҪҸиҫғеӨ§зҡ„йұјгҖӮеүҚйқўзҡ„жЁӘжўҒжңүдёӨж №пјҢдёӯй—ҙеӨ№зқҖз«№жҺ’гҖӮе®үиЈ…иҰҒзӮ№жҳҜпјҡз«№жҺ’еҗҺйқўзҡ„жЁӘжўҒиҰҒжҜ”еүҚйқўй«ҳдәӣпјҢеҪўжҲҗдёҖдёӘж–ңеәҰпјҢеүҚйқўжЁӘжўҒдёҠжёёзҡ„зҹіеӯҗе’ҢжЁӘжўҒжңҖй«ҳзӮ№йҪҗе№іпјҢиҖҢз«№жҺ’дёӢйқўзҹіеӯҗйқўиҰҒдҪҺдёҖдәӣпјҢж°ҙд»ҺдёҠйқўжөҒз»ҸеүҚйқўзҡ„жЁӘжўҒж—¶еҪўжҲҗдёҖдёӘе°ҸзҖ‘еёғгҖӮйұјйҡҸж°ҙиҝӣе…Ҙз«№жҺ’еҗҺпјҢж°ҙд»Һз«№жҺ’зјқйҡҷдёӯйҖҸиҝҮпјҢиҖҢйұје°ұиў«жҢЎеңЁдәҶз«№жҺ’дёҠпјҢз”ұдәҺдёүе‘ЁжҳҜеёҰеҲәзҡ„жқӮжһқпјҢйұји·ідёҚеҮәеҺ»пјҢи№Ұи·іеҮ дёӢеҗҺпјҢдҪ“еҠӣиҖ—е°Ҫе°ұз•ҷеңЁдәҶз«№жҺ’дёҠпјҲе°Ҹзҡ„йұјиғҪд»ҺзјқйҡҷдёӯжҺүе…ҘдёӢжёёпјүпјҢжӯӨеҗҺжҲҗдәҶзӣҳдёӯйӨҗгҖӮ

йұјжўҒеңЁеҸӨд»ЈеӨҡжңүжҸҸиҝ°пјҢе®Ӣд»ЈиҜ—дәәйҷҶжёёеңЁгҖҠеҲқеҶ¬д»ҺзҲ¶иҖҒйҘ®жқ‘й…’жңүдҪңгҖӢиҜ—дёӯиҜҙпјҡ“еұұи·ҜзҢҺеҪ’收兔зҪ‘пјҢж°ҙж»ЁеҶңйҡҷжһ¶йұјжўҒгҖӮ”жҸҸеҶҷзҡ„жҳҜеҶңжҲ·еҶңй—Іж—¶зӢ©зҢҺжҚ•йұјзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮе…¶дёӯе°ұжҸҗеҲ°дәҶйұјжўҒгҖӮе”җд»ЈеҶңеӯҰ家гҖҒж–ҮеӯҰ家йҷҶйҫҹи’ҷжңүиҜ—гҖҠжё”е…·иҜ—·йұјжўҒгҖӢдә‘пјҡиғҪзј–дјјдә‘и–„пјҢжЁӘз»қжё…е·қеҸЈгҖӮзјәеӨ„ж¬ІйҡҸжіўпјҢжіўдёӯе…ҲзҪ®з¬ұгҖӮжҠ•иә«е…Ҙз¬јж§ӣпјҢиҮӘеҸӨйҡҫйЈһиө°гҖӮе°Ҫж—Ҙж°ҙж»ЁеҗҹпјҢж®·еӢӨи°ўжё”еҸҹгҖӮиҜҙзҡ„йұјжўҒеҚҙжҳҜеҸЈе°ҸиӮҡеӨ§зҡ„йұјз¬јпјҲз¬ұпјүгҖӮеҸҜи§ҒеҗҢдёҖз§°е‘јзҡ„йұјжўҒпјҢеҸҜиғҪжңүдёҚеҗҢзҡ„еҪўеҲ¶пјҢеҸӘжҳҜжҚ•йұјзҡ„еҠҹиғҪзӣёеҗҢзҪўдәҶгҖӮ

йұјжўҒжҳҜеҠіеҠЁдәәж°‘зҡ„жҷәж…§з»“жҷ¶пјҢиҝҷз§Қжҷәж…§жғ жіҪдё–д»ЈпјҢд№ҹз•ҷеңЁдәҶжҲ‘зҡ„еҝғдёӯгҖӮ

дәҢгҖҒйә»еӯҗеӨ–е©Ҷдј еҘҮ

йә»еӯҗеӨ–е©ҶеҪ“ж—¶жҳҜжҲ‘们жқ‘йҮҢзҡ„дә”дҝқжҲ·пјҢеҘ№зҡ„иҖҒдјҙ姓иӢҸпјҢиҖіжңөеҫҲиғҢпјҢжүҖд»ҘеҫҲе°‘и·ҹдәәдәӨжөҒгҖӮйә»еӯҗеӨ–е©ҶеҗҚеӯ—зҡ„жқҘжәҗпјҢ并йқһеҘ№и„ёдёҠй•ҝжңүйә»еӯҗпјҢеҸӘеӣ еҘ№жңүдёҖдёӘеӨ–еӯҷеҸ«е°Ҹйә»еӯҗгҖӮ

д№ӢжүҖд»Ҙиҝҳи®°еҫ—еҘ№пјҢжҳҜжңүдёӨ件дәӢеҚ°иұЎзү№еҲ«ж·ұпјҡ

дёҖжҳҜдј иҜҙеҘ№жңүеҫҲй«ҳзҡ„жӯҰеҠҹгҖӮиҝҷдёӘдј иҜҙзҡ„жқҘжәҗжҲ‘дёҚжё…жҘҡпјҢдҪҶд»ҺжҲ‘и®°дәӢиө·пјҢжқ‘йҮҢзҡ„дәәе°ұиҝҷд№ҲиҜҙгҖӮиҜҙеҘ№д»Һе°Ҹз»ғжӯҰпјҢеҠҹеӨ«дәҶеҫ—гҖӮдҪҶи°Ғд№ҹжІЎжңүе’ҢеҘ№дәӨиҝҮжүӢпјҢжҲ‘д№ҹд»ҺжІЎжңүи§ҒеҘ№з»ғжӯҰгҖӮеҘ№жҳҜжҲ‘еҘ¶еҘ¶дёҖиҫҲзҡ„пјҢйӮЈж—¶зҡ„еҘідәәеӨ§еӨҡжҳҜе°Ҹи„ҡзҡ„пјҢдҪҶеҘ№жңүдёҖеҸҢеӨ§и„ҡпјҢжҳҫ然е°Ҹж—¶жІЎиў«иЈ№и„ҡпјҢеҘ№йӮЈиҲ¬е№ҙзәӘиҝҷз§Қжғ…еҶөеҫҲе°‘пјҢдјјд№ҺжҲҗдәҶеҘ№жӯҰеҠҹй«ҳејәзҡ„дҪҗиҜҒгҖӮеҶҚеҗҺжқҘеҗ¬жқ‘дёӯй•ҝиҖ…иҜҙпјҢеҘ№дёҲеӨ«е№ҙиҪ»ж—¶жҳҜеҪ“й•–еӨ«зҡ„пјҢ他们еӨ«еҰ»дҝ©е№ҙиҪ»ж—¶пјҢж—¶еёёеҲҮзЈӢжӯҰиүәпјҢеҘ№дёҲеӨ«жӯҰеҠҹеұ…然еңЁеҘ№д№ӢдёӢгҖӮиҝҷдәӢд№ҹж— д»ҺиҖғиҜҒдәҶпјҢеҸӘзҹҘеҘ№еңЁе®¶дёӯжӣҙжңүиҜқиҜӯжқғгҖӮ

第дәҢ件дәӢжҳҜеҘ№йҒҮйҷ©иғҪеҒҡеҲ°еҢ–йҷ©дёәеӨ·гҖӮжңүдёҖж¬ЎжҷҡдёҠпјҢеҘ№еӨ–еҮәеӣһ家пјҢз”ұдәҺеҪ“ж—¶еӣһжқҘзҡ„ж—¶еҖҷеӨ©й»‘пјҢд№Ўжқ‘йҒ“и·Ҝд№ҹжІЎи·ҜзҒҜпјҢеҘ№дёҚж…Һд»Һе ӨеққдёҠи·ҢдёӢпјҢйӮЈе ӨеққжңүдәҢзұіеӨҡй«ҳпјҢж—Ғиҫ№жҳҜдёҖж°ҙжІҹпјҢи·ҢдёӢеҗҺеҘ№еұ…然дёҖзӮ№д№ҹжІЎеҸ—дјӨпјҢеҘҪз«Ҝз«Ҝең°еқҗеңЁе ӨеққдёӢзҡ„ж°ҙжІҹж—ҒпјҢж— дёҖзӮ№дјӨжғ…пјҢ然еҗҺе®ү然еӣһ家гҖӮйӮЈдәӢдј еҮәд»ҘеҗҺпјҢжқ‘йҮҢжңүдёҖж„Је°ҸдјҷзЎ¬жҳҜиҰҒжӢңеҘ№дёәеёҲпјҢдёҚиҝҮжңҖз»ҲеҘ№д№ҹжІЎжңүжҺҘеҸ—пјҢеҗҺжқҘйӮЈе°ҸдјҷеҺ»еҪ“е…өдәҶпјҢиҝҷдәӢд№ҹе°ұдёҚдәҶдәҶд№ӢгҖӮе№іж—¶жҲ‘们зңӢеҲ°еҘ№пјҢеҘ№жҖ»жҳҜдёҖеүҜж…ҲзҘҘйқўеӯ”пјҢеҚҙеҫҲе°‘дё»еҠЁи·ҹжҲ‘们иҜҙиҜқпјҢжҲ‘们е°ұи®ӨдёәиҝҷжҳҜжӯҰжһ—й«ҳжүӢеә”иҜҘжңүзҡ„ж ·еӯҗгҖӮ

дёүгҖҒзҜ®зҗғиөӣ

жҲ‘们家еңЁеҶңжқ‘пјҢдёҠдё–зәӘе…ӯдёғеҚҒе№ҙд»ЈеҶңжқ‘иҝҮе№ҙж—¶еӨ§йғҪжҳҜд№°еҮ ж–ӨиӮүпјҢеҢ…еҮ дёӘзІҪеӯҗпјҢжқЎд»¶еҘҪдәӣзҡ„еҶҚеҒҡзӮ№еҶ»зұізі–гҖӮеҫҲе°‘дәә家жңүз”өи§ҶжңәпјҢжүҖд»Ҙж–ҮеҢ–з”ҹжҙ»еҫҲиҙ«д№ҸгҖӮ

жҲ‘们жқ‘дёӯжңүдёҖдёӘеӨ§жҷ’и°·еңәпјҢеҶңеҝҷж—¶жҳҜеӨ§е®¶жҷ’и°·з”Ёзҡ„гҖӮжҷ’и°·ж—¶пјҢе…Ҳй“әзҜҫеёӯпјҢеҶҚе°ҶзЁ»и°·еҖ’еңЁдёҠйқўжҷ’гҖӮжҷ’и°·еңәдёҠжңүдёӨдёӘжңЁеӨҙеҒҡзҡ„зҜ®зҗғжһ¶пјҢеҶңй—Іж—¶дҪңдёәе°Ҹеӯ©зҡ„еЁұд№җеңәең°гҖӮжҲ‘们жқ‘зҡ„дј з»ҹжҳҜжҜҸе№ҙзҡ„жӯЈжңҲеҲқдёҖйғҪдјҡжңүдёҖеңәзҜ®зҗғиөӣгҖӮиҝҗеҠЁе‘ҳйғҪжҳҜеңЁеӨ–ең°е·ҘдҪңзҡ„еӣһд№ЎдәәпјҲйӮЈж—¶еңЁеӨ–ең°е·ҘдҪңзҡ„дәәеҫҲе°‘пјүпјҢиҝҳжңүеҮ дёӘжҳҜжқ‘йҮҢзҡ„йҖҖдјҚеҶӣдәәпјҢд№ҹжңүеңЁиҜ»дёӯеӯҰзҡ„еӯҰз”ҹгҖӮйӮЈж—¶жңҖзғӯеҝғзҡ„жҳҜжҲ‘еӨ§дјҜпјҢд»–дјҡж—©ж—©еҲ°зҗғеңәпјҢз”Ёжү«жҠҠе°ҶеңәдёҠзҡ„еһғеңҫжү«жҺүгҖӮд»–зҡ„дёүеӨ§жӯҘи·‘еҫ—жңүжЁЎжңүж ·пјҢжңүж—¶д№ҹдјҡеҒ¶е°”дёҠеңәпјҢдҪҶз”ұдәҺдҪ“еһӢиҫғиғ–пјҢжІЎеҮ еҲҶй’ҹе°ұж°”е–ҳеҗҒеҗҒиў«жҚўдёӢдәҶгҖӮ

йӮЈж—¶жҲ‘е°ҡе°ҸпјҢеҸӘжңүе°ҸеҚҒеІҒзҡ„ж ·еӯҗпјҢжҜҸжҜҸжңүзҗғиөӣж—¶пјҢд№ҹдјҡж—©ж—©иө¶еҺ»зҺ°еңәгҖӮжҜ”иөӣж—¶пјҢеҖҷеңЁзҗғеңәиҫ№пјҢеҒ¶е°”жҚЎеҲ°д»ҺеңәеҶ…ж»ҡеҮәзҡ„зҗғж—¶дјҡж јеӨ–ејҖеҝғпјҢеғҸжҚЎдәҶе®қиҙқпјҢеңЁеӨ§дәәзҡ„еӮ¬дҝғдёӢпјҢдёҚиҲҚең°з¬‘зқҖе°Ҷзҗғжү”еӣһиөӣеңәгҖӮз”ұдәҺиҝҷеҺҹеӣ пјҢеҗҺжқҘзҜ®зҗғд№ҹдҪңдёәдәҶжҲ‘зҡ„дёҡдҪҷзҲұеҘҪпјҢеқҡжҢҒдәҶеҘҪеӨҡе№ҙгҖӮ

жқ‘йҮҢзҡ„зҜ®зҗғиөӣиҷҪиҜҙдёҚдёҠж°ҙе№іжңүеӨҡй«ҳпјҢдҪҶи§ӮзңӢзҡ„дәәеҫҲеӨҡпјҢжңүдәәиҝӣзҗғдәҶдјҡиөўеҫ—еЈ°еЈ°е–қеҪ©пјҢд№ҹжҲҗдәҶйӮЈж—¶зҡ„еЁұд№җжҙ»еҠЁд№ӢдёҖгҖӮ

еҸҜиғҪжҳҜз”ұдәҺжңүиҝҷд»Ҫжғ…з»“пјҢжқ‘йҮҢзҡ„зҜ®зҗғеңәеӯҳеңЁдәҶиҮіе°‘дә”еҚҒеӨҡе№ҙпјҢиҝҷеңЁеҶңжқ‘дёӯжҳҜжҜ”иҫғйҡҫеҫ—зҡ„гҖӮ

еӣӣгҖҒйңІеӨ©з”өеҪұ

е„ҝж—¶зҡ„з”өеҪұжҳҜжҠ№дёҚеҺ»зҡ„и®°еҝҶгҖӮеңЁдёҠдё–зәӘдёғе…«еҚҒе№ҙд»ЈпјҢдәә们зҡ„еЁұд№җжҙ»еҠЁзӣёеҜ№зјәд№ҸпјҢдёҚеғҸзҺ°еңЁиҝҷд№Ҳдё°еҜҢгҖӮжқ‘йҮҢж”ҫз”өеҪұе°ұеғҸиҝҮиҠӮдёҖж ·гҖӮдёҖиҲ¬жқ‘йҮҢж”ҫз”өеҪұдјҡжҸҗеүҚдёҖеӨ©йҖҡзҹҘпјҢжңүдёҙиҝ‘жқ‘еә„зҡ„дәІжҲҡдјҡеёҰдҝЎеҸ«д»–们жқҘзңӢгҖӮдёӯеҚҲиҝҮеҗҺеҗ„家дјҡе°ҶиҮӘдёӘ家зҡ„еҮіеӯҗж”ҫеҲ°жҷ’и°·еңәпјҢжҺ’жҲҗдёҖжҺ’жҺ’зҡ„гҖӮйӮ»жқ‘жқҘзңӢз”өеҪұзҡ„жңүдәӣз«ҷзқҖпјҢжңүдәӣеёӯең°иҖҢеқҗгҖӮз”өеҪұжӯЈзүҮејҖе§ӢеүҚдёҖиҲ¬жңүеҠ еҪұпјҢеҠ еҪұдёҖиҲ¬жҳҜ科жҷ®зүҮжҲ–е°ҸеҠЁз”»зүҮгҖӮжүҖи°“жӯЈзүҮе°ұжҳҜдё»зүҮпјҢйғҪжҳҜж•…дәӢзүҮгҖӮйӮЈдёӘе№ҙд»Јзҡ„еҪұзүҮд»Ҙйқ©е‘ҪжҲҳж–—ж•…дәӢзүҮеұ…еӨҡпјҢеҰӮгҖҠе№іеҺҹжёёеҮ»йҳҹгҖӢгҖҠең°йӣ·жҲҳгҖӢгҖҠең°йҒ“жҲҳгҖӢгҖҠйҮҺзҒ«жҳҘйЈҺж–—еҸӨеҹҺгҖӢзӯүгҖӮйӮЈж—¶жҲ‘们зҡ„е…¬зӨҫжңүдёӨеҸ°ж”ҫжҳ жңәгҖҒдёӨдёӘж”ҫжҳ е‘ҳгҖӮжңүж–°зҡ„еҪұзүҮжҲ–еҘҪзҡ„еҪұзүҮпјҢжңүж—¶дёҖжҷҡиҰҒдёҠжҳ дёӨжқ‘гҖӮжҖҺд№ҲеҠһе‘ўпјҹйӮЈе°ұиҰҒеҮ дёӘи·‘зүҮдәәпјҢйӮЈж—¶зҡ„еҪұзүҮйғҪжҳҜиғ¶еҚ·пјҢдёҖйғЁеҪұзүҮдёҖиҲ¬жңүдёӨеҲ°еӣӣдёӘиғ¶зүҮгҖӮжүҖд»Ҙжғ…еҶөеҫҖеҫҖжҳҜпјҡиҝҷдёӘжқ‘ж”ҫе®ҢдёҖзӣҳиғ¶еҚ·ж—¶пјҢ马дёҠжҙҫдәәйҖҒеҲ°дёӢдёҖжқ‘гҖӮдёҖиҲ¬з¬¬дёҖдёӘжқ‘зҡ„ж”ҫжҳ дјҡйЎәеҲ©дәӣпјҢиҮідәҺдёӢдёҖжқ‘пјҢз”ұдәҺйңҖиҰҒзӯүеҫ…и·‘зүҮдәәе°Ҷиғ¶зүҮйҖҒжқҘпјҢжҲ–еңЁж”ҫжҳ иҝҮзЁӢдёӯж–ӯиғ¶зүҮпјҲж–ӯиғ¶зүҮеҗҺж”ҫжҳ е‘ҳиҰҒз«Ӣ马жҺҘеҘҪ继з»ӯж”ҫжҳ пјүпјҢи§ӮеҪұзҡ„жқ‘ж°‘еҸӘжңүиҖҗеҝғзӯүеҖҷдәҶгҖӮ

йңІеӨ©з”өеҪұпјҢд№ҹеңЁеҹҺеёӮйҮҢеҮәзҺ°иҝҮгҖӮ1979е№ҙжҲ‘еңЁжқӯе·һиҜ»д№Ұж—¶пјҢеҪ“ж—¶зҡ„жқӯе·һж–ҮдәҢиЎ—жңүдёҖдёӘйңІеӨ©з”өеҪұеңәпјҢдёҚз”ЁеёҰеҮіеӯҗпјҢжңүдёҖеұӮй«ҳиҝҮдёҖеұӮзҡ„ж°ҙжіҘйў„еҲ¶жқҝеҪ“дҪңеҮіеӯҗгҖӮжҳҹжңҹе…ӯдёҖиҲ¬йғҪжңүз”өеҪұпјҢеҺ»зңӢз”өеҪұзҡ„еӨ§еӨҡжҳҜеӯҰз”ҹпјҢзҘЁд»·дҫҝе®ңпјҢеҪ“ж—¶ж–ҮдәҢиЎ—йҷ„иҝ‘еӯҰж ЎеҫҲеӨҡпјҢжүҖд»ҘйңІеӨ©з”өеҪұеңәжҳҜеӯҰз”ҹ们зҡ„еҘҪеҺ»еӨ„пјҢд№ҹжҳҜ他们зҡ„еЁұд№җж–№ејҸгҖӮеҗҺжқҘжҲ‘дәҶи§ЈеҲ°пјҢеӣҪеӨ–д№ҹжңүйңІеӨ©з”өеҪұпјҢдҪҶжҳҜеҫҲеӨҡзңӢз”өеҪұзҡ„дәәеҚҙжҳҜеңЁиҪҰйҮҢзңӢзҡ„пјҢеҪ“ж—¶жҲ‘ж„ҹеҲ°дёҚеҸҜжҖқи®®гҖӮ

йңІеӨ©з”өеҪұпјҢз»ҷжҲ‘з•ҷдёӢдәҶдёҚеҸҜзЈЁзҒӯзҡ„и®°еҝҶгҖӮ

дә”гҖҒзҡ®зӯ’йј“

зҡ®зӯ’йј“иүәдәәеӨ§еӨҡжҳҜж°‘й—ҙзҡ„зӣІдәәпјҢ他们д»Ҙжӣҝдәәз®—е‘Ҫдёәз”ҹпјҢе”ұзҡ®зӯ’йј“жҳҜ他们зҡ„еүҜдёҡпјҢд№ҹжҳҜжӢӣеҫ•йЎҫе®ўзҡ„дёҖз§ҚжүӢж®өгҖӮеҰӮжһңжңүдәәиҰҒз®—е‘ҪпјҢ他们дјҡз«ӢеҚіеҒңдёӢжј”е”ұпјҢе…Ҳжӣҝдәәз®—е‘ҪгҖӮи®°еҫ—жңүдёҖж¬ЎпјҢжҲ‘жҜҚдәІзһ’зқҖжҲ‘пјҢз»ҷжҲ‘з®—дёҖдёӢиғҪдёҚиғҪиҖғдёҠеӯҰж ЎпјҢеӣһзӯ”еҪ“然жҳҜеҗҰе®ҡзҡ„гҖӮпјҲеҪ“ж—¶иғҪиҖғеӯҰжҲҗеҠҹзҡ„дәәеҫҲе°‘пјҢи®ІиҖғдёҚдёҠжҰӮзҺҮжӣҙеӨ§пјүгҖӮеҗҺжқҘжҲ‘иҖғеӯҰжҲҗеҠҹпјҢжҲ‘иҝҳеҹӢжҖЁжҲ‘жҜҚдәІпјҢдёҚиҜҘиҠұеҶӨжһүй’ұгҖӮзҺ°еңЁжғіиө·жқҘпјҢз®—е‘ҪеҸӘжҳҜзӣІдәәи°Ӣз”ҹзҡ„жүӢж®өиҖҢе·ІпјҢз»ҷзӮ№е°Ҹй’ұдёҚеҝ…еӨӘиҝҮи®ЎиҫғгҖӮ

жүҖи°“зҡ®зӯ’йј“е°ұжҳҜеңЁдёҖдёӘз«№зӯ’дёҠи’ҷдёҠдёҖеұӮзҡ®пјҢз”ЁжүӢжҢҮеҮ»жү“еҸ‘еҮәеЈ°е“ҚпјҢеҗҢж—¶иҫ№иҜҙиҫ№е”ұгҖӮеңЁжҲ‘йқ’е°‘е№ҙзҡ„ж—¶еҖҷпјҢз»ҸеёёдјҡзңӢеҲ°жңүзҡ„зӣІдәәпјҢдёҖжүӢжӢҝдёҖж №жЈҚеӯҗпјҢеҗҺиғҢдёҠиғҢзқҖдёҖдёӘзҡ®зӯ’йј“иө°еңЁд№Ўй—ҙе°Ҹи·ҜдёҠгҖӮжқ‘йҮҢе–ңж¬ўеҗ¬иҜҙе”ұзҡ„дәәеҰӮи§ҒзқҖдҫҝдјҡеј•д»–иҝӣжқ‘пјҢеҲ°жҹҗдёҖжҢҮе®ҡең°зӮ№пјҢжқ‘йҮҢдәәдјҡзӣёдә’иҪ¬е‘ҠпјҢ然еҗҺдјҡжңүдёҖдёӘе°Ҹзҡ„иҜҙе”ұдјҡгҖӮеңЁжҲ‘и®°еҝҶдёӯиҜҙе”ұзҡ„еҶ…е®№еӨҡдёәж°ҙжө’ж•…дәӢгҖҒдёүеӣҪж•…дәӢгҖҒе°ҒзҘһжҰңзӯүгҖӮ

жҚ®иҜҙзҡ®зӯ’йј“зӣӣдј дәҺжөҷиҘҝең°еҢәпјҢиҮід»Ҡе·Іжңү400еӨҡе№ҙеҺҶеҸІпјҢдёҚиҝҮиғҪеҗҰ继з»ӯдј жүҝдёӢеҺ»пјҢдёҚе®№д№җи§ӮгҖӮе®ғд№ҹжҳҜжҲ‘е„ҝж—¶з”ҹжҙ»и®°еҝҶзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ