еҶ…е®№иҜҰжғ…

2022е№ҙ12жңҲ08ж—Ҙ

зӣёзңӢдёӨдёҚеҺҢ

в–Ў жІҲдјҹеҜҢ

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ1371 жң¬ж–Үеӯ—ж•°пјҡ3309

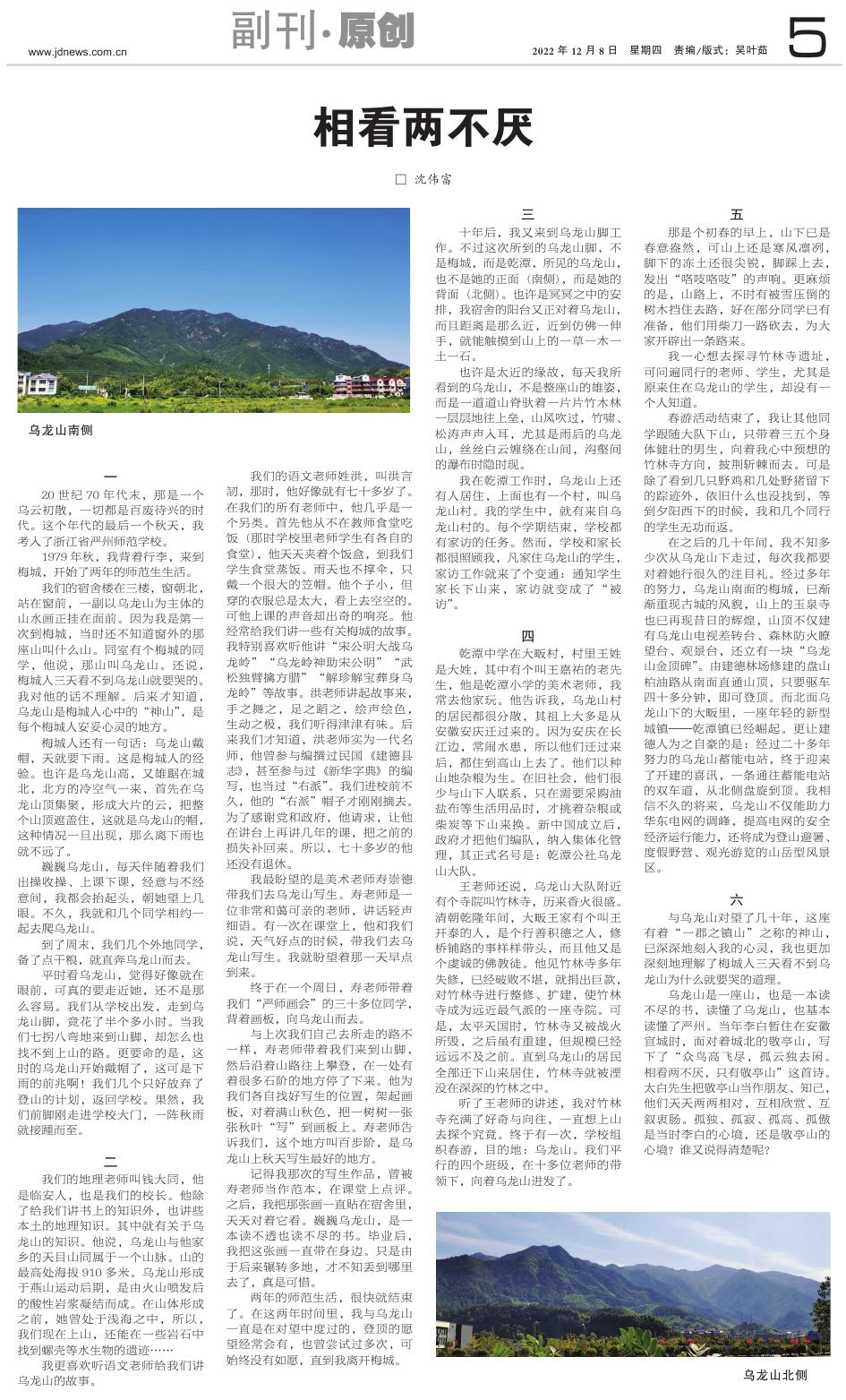

д№ҢйҫҷеұұеҚ—дҫ§

дёҖ

20дё–зәӘ70е№ҙд»Јжң«пјҢйӮЈжҳҜдёҖдёӘд№Ңдә‘еҲқж•ЈпјҢдёҖеҲҮйғҪжҳҜзҷҫеәҹеҫ…е…ҙзҡ„ж—¶д»ЈгҖӮиҝҷдёӘе№ҙд»Јзҡ„жңҖеҗҺдёҖдёӘз§ӢеӨ©пјҢжҲ‘иҖғе…ҘдәҶжөҷжұҹзңҒдёҘе·һеёҲиҢғеӯҰж ЎгҖӮ

1979е№ҙз§ӢпјҢжҲ‘иғҢзқҖиЎҢжқҺпјҢжқҘеҲ°жў…еҹҺпјҢејҖе§ӢдәҶдёӨе№ҙзҡ„еёҲиҢғз”ҹз”ҹжҙ»гҖӮ

жҲ‘们зҡ„е®ҝиҲҚжҘјеңЁдёүжҘјпјҢзӘ—жңқеҢ—пјҢз«ҷеңЁзӘ—еүҚпјҢдёҖеүҜд»Ҙд№Ңйҫҷеұұдёәдё»дҪ“зҡ„еұұж°ҙз”»жӯЈжҢӮеңЁйқўеүҚгҖӮеӣ дёәжҲ‘жҳҜ第дёҖж¬ЎеҲ°жў…еҹҺпјҢеҪ“ж—¶иҝҳдёҚзҹҘйҒ“зӘ—еӨ–зҡ„йӮЈеә§еұұеҸ«д»Җд№ҲеұұгҖӮеҗҢе®ӨжңүдёӘжў…еҹҺзҡ„еҗҢеӯҰпјҢд»–иҜҙпјҢйӮЈеұұеҸ«д№ҢйҫҷеұұгҖӮиҝҳиҜҙпјҢжў…еҹҺдәәдёүеӨ©зңӢдёҚеҲ°д№Ңйҫҷеұұе°ұиҰҒе“ӯзҡ„гҖӮжҲ‘еҜ№д»–зҡ„иҜқдёҚзҗҶи§ЈгҖӮеҗҺжқҘжүҚзҹҘйҒ“пјҢд№ҢйҫҷеұұжҳҜжў…еҹҺдәәеҝғдёӯзҡ„“зҘһеұұ”пјҢжҳҜжҜҸдёӘжў…еҹҺдәәе®үеҰҘеҝғзҒөзҡ„ең°ж–№гҖӮ

жў…еҹҺдәәиҝҳжңүдёҖеҸҘиҜқпјҡд№ҢйҫҷеұұжҲҙеёҪпјҢеӨ©е°ұиҰҒдёӢйӣЁгҖӮиҝҷжҳҜжў…еҹҺдәәзҡ„з»ҸйӘҢгҖӮд№ҹи®ёжҳҜд№Ңйҫҷеұұй«ҳпјҢеҸҲйӣ„иёһеңЁеҹҺеҢ—пјҢеҢ—ж–№зҡ„еҶ·з©әж°”дёҖжқҘпјҢйҰ–е…ҲеңЁд№ҢйҫҷеұұйЎ¶йӣҶиҒҡпјҢеҪўжҲҗеӨ§зүҮзҡ„дә‘пјҢжҠҠж•ҙдёӘеұұйЎ¶йҒ®зӣ–дҪҸпјҢиҝҷе°ұжҳҜд№Ңйҫҷеұұзҡ„еёҪпјҢиҝҷз§Қжғ…еҶөдёҖж—ҰеҮәзҺ°пјҢйӮЈд№ҲзҰ»дёӢйӣЁд№ҹе°ұдёҚиҝңдәҶгҖӮ

е·Қе·Қд№ҢйҫҷеұұпјҢжҜҸеӨ©дјҙйҡҸзқҖжҲ‘们еҮәж“Қ收ж“ҚгҖҒдёҠиҜҫдёӢиҜҫпјҢз»Ҹж„ҸдёҺдёҚз»Ҹж„Ҹй—ҙпјҢжҲ‘йғҪдјҡжҠ¬иө·еӨҙпјҢжңқеҘ№жңӣдёҠеҮ зңјгҖӮдёҚд№…пјҢжҲ‘е°ұе’ҢеҮ дёӘеҗҢеӯҰзӣёзәҰдёҖиө·еҺ»зҲ¬д№ҢйҫҷеұұгҖӮ

еҲ°дәҶе‘Ёжң«пјҢжҲ‘们еҮ дёӘеӨ–ең°еҗҢеӯҰпјҢеӨҮдәҶзӮ№е№ІзІ®пјҢе°ұзӣҙеҘ”д№ҢйҫҷеұұиҖҢеҺ»гҖӮ

е№іж—¶зңӢд№ҢйҫҷеұұпјҢи§үеҫ—еҘҪеғҸе°ұеңЁзңјеүҚпјҢеҸҜзңҹзҡ„иҰҒиө°иҝ‘еҘ№пјҢиҝҳдёҚжҳҜйӮЈд№Ҳе®№жҳ“гҖӮжҲ‘们д»ҺеӯҰж ЎеҮәеҸ‘пјҢиө°еҲ°д№Ңйҫҷеұұи„ҡпјҢз«ҹиҠұдәҶеҚҠдёӘеӨҡе°Ҹж—¶гҖӮеҪ“жҲ‘们дёғжӢҗе…«ејҜең°жқҘеҲ°еұұи„ҡпјҢеҚҙжҖҺд№Ҳд№ҹжүҫдёҚеҲ°дёҠеұұзҡ„и·ҜгҖӮжӣҙиҰҒе‘Ҫзҡ„жҳҜпјҢиҝҷж—¶зҡ„д№ҢйҫҷеұұејҖе§ӢжҲҙеёҪдәҶпјҢиҝҷеҸҜжҳҜдёӢйӣЁзҡ„еүҚе…Ҷе•ҠпјҒжҲ‘们еҮ дёӘеҸӘеҘҪж”ҫејғдәҶзҷ»еұұзҡ„и®ЎеҲ’пјҢиҝ”еӣһеӯҰж ЎгҖӮжһң然пјҢжҲ‘们еүҚи„ҡеҲҡиө°иҝӣеӯҰж ЎеӨ§й—ЁпјҢдёҖйҳөз§ӢйӣЁе°ұжҺҘиёөиҖҢиҮігҖӮ

дәҢ

жҲ‘们зҡ„ең°зҗҶиҖҒеёҲеҸ«й’ұеӨ§еҗҢпјҢд»–жҳҜдёҙе®үдәәпјҢд№ҹжҳҜжҲ‘们зҡ„ж Ўй•ҝгҖӮд»–йҷӨдәҶз»ҷжҲ‘们讲д№ҰдёҠзҡ„зҹҘиҜҶеӨ–пјҢд№ҹи®Ідәӣжң¬еңҹзҡ„ең°зҗҶзҹҘиҜҶгҖӮе…¶дёӯе°ұжңүе…ідәҺд№Ңйҫҷеұұзҡ„зҹҘиҜҶгҖӮд»–иҜҙпјҢд№ҢйҫҷеұұдёҺ他家乡зҡ„еӨ©зӣ®еұұеҗҢеұһдәҺдёҖдёӘеұұи„үгҖӮеұұзҡ„жңҖй«ҳеӨ„жө·жӢ”910еӨҡзұігҖӮд№ҢйҫҷеұұеҪўжҲҗдәҺзҮ•еұұиҝҗеҠЁеҗҺжңҹпјҢжҳҜз”ұзҒ«еұұе–·еҸ‘еҗҺзҡ„й…ёжҖ§еІ©жөҶеҮқз»“иҖҢжҲҗгҖӮеңЁеұұдҪ“еҪўжҲҗд№ӢеүҚпјҢеҘ№жӣҫеӨ„дәҺжө…жө·д№ӢдёӯпјҢжүҖд»ҘпјҢжҲ‘们зҺ°еңЁдёҠеұұпјҢиҝҳиғҪеңЁдёҖдәӣеІ©зҹідёӯжүҫеҲ°иһәеЈізӯүж°ҙз”ҹзү©зҡ„йҒ—иҝ№……

жҲ‘жӣҙе–ңж¬ўеҗ¬иҜӯж–ҮиҖҒеёҲз»ҷжҲ‘们讲д№Ңйҫҷеұұзҡ„ж•…дәӢгҖӮ

жҲ‘们зҡ„иҜӯж–ҮиҖҒеёҲ姓жҙӘпјҢеҸ«жҙӘиЁҖиЁ’пјҢйӮЈж—¶пјҢд»–еҘҪеғҸе°ұжңүдёғеҚҒеӨҡеІҒдәҶгҖӮеңЁжҲ‘们зҡ„жүҖжңүиҖҒеёҲдёӯпјҢд»–еҮ д№ҺжҳҜдёҖдёӘеҸҰзұ»гҖӮйҰ–е…Ҳд»–д»ҺдёҚеңЁж•ҷеёҲйЈҹе ӮеҗғйҘӯпјҲйӮЈж—¶еӯҰж ЎйҮҢиҖҒеёҲеӯҰз”ҹжңүеҗ„иҮӘзҡ„йЈҹе ӮпјүпјҢд»–еӨ©еӨ©еӨ№зқҖдёӘйҘӯзӣ’пјҢеҲ°жҲ‘们еӯҰз”ҹйЈҹе Ӯи’ёйҘӯгҖӮйӣЁеӨ©д№ҹдёҚж’‘дјһпјҢеҸӘжҲҙдёҖдёӘеҫҲеӨ§зҡ„з¬ еёҪгҖӮд»–дёӘеӯҗе°ҸпјҢдҪҶз©ҝзҡ„иЎЈжңҚжҖ»жҳҜеӨӘеӨ§пјҢзңӢдёҠеҺ»з©әз©әзҡ„гҖӮеҸҜд»–дёҠиҜҫзҡ„еЈ°йҹіеҚҙеҮәеҘҮзҡ„е“Қдә®гҖӮд»–з»Ҹеёёз»ҷжҲ‘们讲дёҖдәӣжңүе…іжў…еҹҺзҡ„ж•…дәӢгҖӮжҲ‘зү№еҲ«е–ңж¬ўеҗ¬д»–и®І“е®Ӣе…¬жҳҺеӨ§жҲҳд№ҢйҫҷеІӯ”“д№ҢйҫҷеІӯзҘһеҠ©е®Ӣе…¬жҳҺ”“жӯҰжқҫзӢ¬иҮӮж“’ж–№и…Ҡ”“и§ЈзҸҚи§Је®қ葬иә«д№ҢйҫҷеІӯ”зӯүж•…дәӢгҖӮжҙӘиҖҒеёҲи®Іиө·ж•…дәӢжқҘпјҢжүӢд№ӢиҲһд№ӢпјҢи¶ід№Ӣи№Ҳд№ӢпјҢз»ҳеЈ°з»ҳиүІпјҢз”ҹеҠЁд№ӢжһҒпјҢжҲ‘们еҗ¬еҫ—жҙҘжҙҘжңүе‘ігҖӮеҗҺжқҘжҲ‘们жүҚзҹҘйҒ“пјҢжҙӘиҖҒеёҲе®һдёәдёҖд»ЈеҗҚеёҲпјҢд»–жӣҫеҸӮдёҺзј–ж’°иҝҮж°‘еӣҪгҖҠе»әеҫ·еҺҝеҝ—гҖӢпјҢз”ҡиҮіеҸӮдёҺиҝҮгҖҠж–°еҚҺеӯ—е…ёгҖӢзҡ„зј–еҶҷпјҢд№ҹеҪ“иҝҮ“еҸіжҙҫ”гҖӮжҲ‘们иҝӣж ЎеүҚдёҚд№…пјҢд»–зҡ„“еҸіжҙҫ”еёҪеӯҗжүҚеҲҡеҲҡж‘ҳеҺ»гҖӮдёәдәҶж„ҹи°ўе…ҡе’Ңж”ҝеәңпјҢд»–иҜ·жұӮпјҢи®©д»–еңЁи®ІеҸ°дёҠеҶҚи®ІеҮ е№ҙзҡ„иҜҫпјҢжҠҠд№ӢеүҚзҡ„жҚҹеӨұиЎҘеӣһжқҘгҖӮжүҖд»ҘпјҢдёғеҚҒеӨҡеІҒзҡ„д»–иҝҳжІЎжңүйҖҖдј‘гҖӮ

жҲ‘жңҖзӣјжңӣзҡ„жҳҜзҫҺжңҜиҖҒеёҲеҜҝеҙҮеҫ·еёҰжҲ‘们еҺ»д№ҢйҫҷеұұеҶҷз”ҹгҖӮеҜҝиҖҒеёҲжҳҜдёҖдҪҚйқһеёёе’Ңи”јеҸҜдәІзҡ„иҖҒеёҲпјҢи®ІиҜқиҪ»еЈ°з»ҶиҜӯгҖӮжңүдёҖж¬ЎеңЁиҜҫе ӮдёҠпјҢд»–е’ҢжҲ‘们иҜҙпјҢеӨ©ж°”еҘҪзӮ№зҡ„ж—¶еҖҷпјҢеёҰжҲ‘们еҺ»д№ҢйҫҷеұұеҶҷз”ҹгҖӮжҲ‘е°ұзӣјжңӣзқҖйӮЈдёҖеӨ©ж—©зӮ№еҲ°жқҘгҖӮ

з»ҲдәҺеңЁдёҖдёӘе‘Ёж—ҘпјҢеҜҝиҖҒеёҲеёҰзқҖжҲ‘们“дёҘеёҲз”»дјҡ”зҡ„дёүеҚҒеӨҡдҪҚеҗҢеӯҰпјҢиғҢзқҖз”»жқҝпјҢеҗ‘д№ҢйҫҷеұұиҖҢеҺ»гҖӮ

дёҺдёҠж¬ЎжҲ‘们иҮӘе·ұеҺ»жүҖиө°зҡ„и·ҜдёҚдёҖж ·пјҢеҜҝиҖҒеёҲеёҰзқҖжҲ‘们жқҘеҲ°еұұи„ҡпјҢ然еҗҺжІҝзқҖеұұи·ҜеҫҖдёҠж”Җзҷ»пјҢеңЁдёҖеӨ„жңүзқҖеҫҲеӨҡзҹійҳ¶зҡ„ең°ж–№еҒңдәҶдёӢжқҘгҖӮд»–дёәжҲ‘们еҗ„иҮӘжүҫеҘҪеҶҷз”ҹзҡ„дҪҚзҪ®пјҢжһ¶иө·з”»жқҝпјҢеҜ№зқҖж»Ўеұұз§ӢиүІпјҢжҠҠдёҖж ‘ж ‘дёҖеј еј з§ӢеҸ¶“еҶҷ”еҲ°з”»жқҝдёҠгҖӮеҜҝиҖҒеёҲе‘ҠиҜүжҲ‘们пјҢиҝҷдёӘең°ж–№еҸ«зҷҫжӯҘйҳ¶пјҢжҳҜд№ҢйҫҷеұұдёҠз§ӢеӨ©еҶҷз”ҹжңҖеҘҪзҡ„ең°ж–№гҖӮ

и®°еҫ—жҲ‘йӮЈж¬Ўзҡ„еҶҷз”ҹдҪңе“ҒпјҢжӣҫиў«еҜҝиҖҒеёҲеҪ“дҪңиҢғжң¬пјҢеңЁиҜҫе ӮдёҠзӮ№иҜ„гҖӮд№ӢеҗҺпјҢжҲ‘жҠҠйӮЈеј з”»дёҖзӣҙиҙҙеңЁе®ҝиҲҚйҮҢпјҢеӨ©еӨ©еҜ№зқҖе®ғзңӢгҖӮе·Қе·Қд№ҢйҫҷеұұпјҢжҳҜдёҖжң¬иҜ»дёҚйҖҸд№ҹиҜ»дёҚе°Ҫзҡ„д№ҰгҖӮжҜ•дёҡеҗҺпјҢжҲ‘жҠҠиҝҷеј з”»дёҖзӣҙеёҰеңЁиә«иҫ№гҖӮеҸӘжҳҜз”ұдәҺеҗҺжқҘиҫ—иҪ¬еӨҡең°пјҢжүҚдёҚзҹҘдёўеҲ°е“ӘйҮҢеҺ»дәҶпјҢзңҹжҳҜеҸҜжғңгҖӮ

дёӨе№ҙзҡ„еёҲиҢғз”ҹжҙ»пјҢеҫҲеҝ«е°ұз»“жқҹдәҶгҖӮеңЁиҝҷдёӨе№ҙж—¶й—ҙйҮҢпјҢжҲ‘дёҺд№ҢйҫҷеұұдёҖзӣҙжҳҜеңЁеҜ№жңӣдёӯеәҰиҝҮзҡ„пјҢзҷ»йЎ¶зҡ„ж„ҝжңӣз»ҸеёёдјҡжңүпјҢд№ҹжӣҫе°қиҜ•иҝҮеӨҡж¬ЎпјҢеҸҜе§Ӣз»ҲжІЎжңүеҰӮж„ҝпјҢзӣҙеҲ°жҲ‘зҰ»ејҖжў…еҹҺгҖӮ

дёү

еҚҒе№ҙеҗҺпјҢжҲ‘еҸҲжқҘеҲ°д№Ңйҫҷеұұи„ҡе·ҘдҪңгҖӮдёҚиҝҮиҝҷж¬ЎжүҖеҲ°зҡ„д№Ңйҫҷеұұи„ҡпјҢдёҚжҳҜжў…еҹҺпјҢиҖҢжҳҜд№ҫжҪӯпјҢжүҖи§Ғзҡ„д№ҢйҫҷеұұпјҢд№ҹдёҚжҳҜеҘ№зҡ„жӯЈйқўпјҲеҚ—дҫ§пјүпјҢиҖҢжҳҜеҘ№зҡ„иғҢйқўпјҲеҢ—дҫ§пјүгҖӮд№ҹи®ёжҳҜеҶҘеҶҘд№Ӣдёӯзҡ„е®үжҺ’пјҢжҲ‘е®ҝиҲҚзҡ„йҳіеҸ°еҸҲжӯЈеҜ№зқҖд№ҢйҫҷеұұпјҢиҖҢдё”и·қзҰ»жҳҜйӮЈд№Ҳиҝ‘пјҢиҝ‘еҲ°д»ҝдҪӣдёҖдјёжүӢпјҢе°ұиғҪи§Ұж‘ёеҲ°еұұдёҠзҡ„дёҖиҚүдёҖжңЁдёҖеңҹдёҖзҹігҖӮ

д№ҹи®ёжҳҜеӨӘиҝ‘зҡ„зјҳж•…пјҢжҜҸеӨ©жҲ‘жүҖзңӢеҲ°зҡ„д№ҢйҫҷеұұпјҢдёҚжҳҜж•ҙеә§еұұзҡ„йӣ„е§ҝпјҢиҖҢжҳҜдёҖйҒ“йҒ“еұұи„Ҡй©®зқҖдёҖзүҮзүҮз«№жңЁжһ—дёҖеұӮеұӮең°еҫҖдёҠеһ’пјҢеұұйЈҺеҗ№иҝҮпјҢз«№е•ёгҖҒжқҫж¶ӣеЈ°еЈ°е…ҘиҖіпјҢе°Өе…¶жҳҜйӣЁеҗҺзҡ„д№ҢйҫҷеұұпјҢдёқдёқзҷҪдә‘зј з»•еңЁеұұй—ҙпјҢжІҹеЈ‘й—ҙзҡ„зҖ‘еёғж—¶йҡҗж—¶зҺ°гҖӮ

жҲ‘еңЁд№ҫжҪӯе·ҘдҪңж—¶пјҢд№ҢйҫҷеұұдёҠиҝҳжңүдәәеұ…дҪҸпјҢдёҠйқўд№ҹжңүдёҖдёӘжқ‘пјҢеҸ«д№Ңйҫҷеұұжқ‘гҖӮжҲ‘зҡ„еӯҰз”ҹдёӯпјҢе°ұжңүжқҘиҮӘд№Ңйҫҷеұұжқ‘зҡ„гҖӮжҜҸдёӘеӯҰжңҹз»“жқҹпјҢеӯҰж ЎйғҪжңү家и®ҝзҡ„д»»еҠЎгҖӮ然иҖҢпјҢеӯҰж Ўе’Ң家й•ҝйғҪеҫҲз…§йЎҫжҲ‘пјҢеҮЎе®¶дҪҸд№Ңйҫҷеұұзҡ„еӯҰз”ҹпјҢ家и®ҝе·ҘдҪңе°ұжқҘдәҶдёӘеҸҳйҖҡпјҡйҖҡзҹҘеӯҰз”ҹ家й•ҝдёӢеұұжқҘпјҢ家и®ҝе°ұеҸҳжҲҗдәҶ“иў«и®ҝ”гҖӮ

еӣӣ

д№ҫжҪӯдёӯеӯҰеңЁеӨ§з•Ҳжқ‘пјҢжқ‘йҮҢзҺӢ姓жҳҜеӨ§е§“пјҢе…¶дёӯжңүдёӘеҸ«зҺӢеҳүзҘҗзҡ„иҖҒе…Ҳз”ҹпјҢд»–жҳҜд№ҫжҪӯе°ҸеӯҰзҡ„зҫҺжңҜиҖҒеёҲпјҢжҲ‘еёёеҺ»д»–家зҺ©гҖӮд»–е‘ҠиҜүжҲ‘пјҢд№Ңйҫҷеұұжқ‘зҡ„еұ…ж°‘йғҪеҫҲеҲҶж•ЈпјҢе…¶зҘ–дёҠеӨ§еӨҡжҳҜд»Һе®үеҫҪе®үеәҶиҝҒиҝҮжқҘзҡ„гҖӮеӣ дёәе®үеәҶеңЁй•ҝжұҹиҫ№пјҢеёёй—№ж°ҙжӮЈпјҢжүҖд»Ҙ他们иҝҒиҝҮжқҘеҗҺпјҢйғҪдҪҸеҲ°й«ҳеұұдёҠеҺ»дәҶгҖӮ他们д»Ҙз§Қеұұең°жқӮзІ®дёәз”ҹгҖӮеңЁж—§зӨҫдјҡпјҢ他们еҫҲе°‘дёҺеұұдёӢдәәиҒ”зі»пјҢеҸӘеңЁйңҖиҰҒйҮҮиҙӯжІ№зӣҗеёғзӯүз”ҹжҙ»з”Ёе“Ғж—¶пјҢжүҚжҢ‘зқҖжқӮзІ®жҲ–жҹҙзӮӯзӯүдёӢеұұжқҘжҚўгҖӮж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҗҺпјҢж”ҝеәңжүҚжҠҠ他们编йҳҹпјҢзәіе…ҘйӣҶдҪ“еҢ–з®ЎзҗҶпјҢе…¶жӯЈејҸеҗҚеҸ·жҳҜпјҡд№ҫжҪӯе…¬зӨҫд№ҢйҫҷеұұеӨ§йҳҹгҖӮ

зҺӢиҖҒеёҲиҝҳиҜҙпјҢд№ҢйҫҷеұұеӨ§йҳҹйҷ„иҝ‘жңүдёӘеҜәйҷўеҸ«з«№жһ—еҜәпјҢеҺҶжқҘйҰҷзҒ«еҫҲзӣӣгҖӮжё…жңқд№ҫйҡҶе№ҙй—ҙпјҢеӨ§з•ҲзҺӢ家жңүдёӘеҸ«зҺӢејҖжі°зҡ„дәәпјҢжҳҜдёӘиЎҢе–„з§Ҝеҫ·д№ӢдәәпјҢдҝ®жЎҘй“әи·Ҝзҡ„дәӢж ·ж ·еёҰеӨҙпјҢиҖҢдё”д»–еҸҲжҳҜдёӘиҷ”иҜҡзҡ„дҪӣж•ҷеҫ’гҖӮд»–и§Ғз«№жһ—еҜәеӨҡе№ҙеӨұдҝ®пјҢе·Із»Ҹз ҙиҙҘдёҚе ӘпјҢе°ұжҚҗеҮәе·Ёж¬ҫпјҢеҜ№з«№жһ—еҜәиҝӣиЎҢж•ҙдҝ®гҖҒжү©е»әпјҢдҪҝз«№жһ—еҜәжҲҗдёәиҝңиҝ‘жңҖж°”жҙҫзҡ„дёҖеә§еҜәйҷўгҖӮеҸҜжҳҜпјҢеӨӘе№іеӨ©еӣҪж—¶пјҢз«№жһ—еҜәеҸҲиў«жҲҳзҒ«жүҖжҜҒпјҢд№ӢеҗҺиҷҪжңүйҮҚе»әпјҢдҪҶ规模已з»ҸиҝңиҝңдёҚеҸҠд№ӢеүҚгҖӮзӣҙеҲ°д№Ңйҫҷеұұзҡ„еұ…ж°‘е…ЁйғЁиҝҒдёӢеұұжқҘеұ…дҪҸпјҢз«№жһ—еҜәе°ұиў«ж№®жІЎеңЁж·ұж·ұзҡ„з«№жһ—д№ӢдёӯгҖӮ

еҗ¬дәҶзҺӢиҖҒеёҲзҡ„и®Іиҝ°пјҢжҲ‘еҜ№з«№жһ—еҜәе……ж»ЎдәҶеҘҪеҘҮдёҺеҗ‘еҫҖпјҢдёҖзӣҙжғідёҠеұұеҺ»жҺўдёӘ究з«ҹгҖӮз»ҲдәҺжңүдёҖж¬ЎпјҢеӯҰж Ўз»„з»ҮжҳҘжёёпјҢзӣ®зҡ„ең°пјҡд№ҢйҫҷеұұгҖӮжҲ‘们平иЎҢзҡ„еӣӣдёӘзҸӯзә§пјҢеңЁеҚҒеӨҡдҪҚиҖҒеёҲзҡ„еёҰйўҶдёӢпјҢеҗ‘зқҖд№ҢйҫҷеұұиҝӣеҸ‘дәҶгҖӮ

дә”

йӮЈжҳҜдёӘеҲқжҳҘзҡ„ж—©дёҠпјҢеұұдёӢе·ІжҳҜжҳҘж„ҸзӣҺ然пјҢеҸҜеұұдёҠиҝҳжҳҜеҜ’йЈҺеҮӣеҶҪпјҢи„ҡдёӢзҡ„еҶ»еңҹиҝҳеҫҲе°–й”җпјҢи„ҡиё©дёҠеҺ»пјҢеҸ‘еҮә“е’Ҝеҗұе’Ҝеҗұ”зҡ„еЈ°е“ҚгҖӮжӣҙйә»зғҰзҡ„жҳҜпјҢеұұи·ҜдёҠпјҢдёҚж—¶жңүиў«йӣӘеҺӢеҖ’зҡ„ж ‘жңЁжҢЎдҪҸеҺ»и·ҜпјҢеҘҪеңЁйғЁеҲҶеҗҢеӯҰе·ІжңүеҮҶеӨҮпјҢ他们用жҹҙеҲҖдёҖи·Ҝз ҚеҺ»пјҢдёәеӨ§е®¶ејҖиҫҹеҮәдёҖжқЎи·ҜжқҘгҖӮ

жҲ‘дёҖеҝғжғіеҺ»жҺўеҜ»з«№жһ—еҜәйҒ—еқҖпјҢеҸҜй—®йҒҚеҗҢиЎҢзҡ„иҖҒеёҲгҖҒеӯҰз”ҹпјҢе°Өе…¶жҳҜеҺҹжқҘдҪҸеңЁд№Ңйҫҷеұұзҡ„еӯҰз”ҹпјҢеҚҙжІЎжңүдёҖдёӘдәәзҹҘйҒ“гҖӮ

жҳҘжёёжҙ»еҠЁз»“жқҹдәҶпјҢжҲ‘и®©е…¶д»–еҗҢеӯҰи·ҹйҡҸеӨ§йҳҹдёӢеұұпјҢеҸӘеёҰзқҖдёүдә”дёӘиә«дҪ“еҒҘеЈ®зҡ„з”·з”ҹпјҢеҗ‘зқҖжҲ‘еҝғдёӯйў„жғізҡ„з«№жһ—еҜәж–№еҗ‘пјҢжҠ«иҚҶж–©жЈҳиҖҢеҺ»гҖӮеҸҜжҳҜйҷӨдәҶзңӢеҲ°еҮ еҸӘйҮҺйёЎе’ҢеҮ еӨ„йҮҺзҢӘз•ҷдёӢзҡ„иёӘиҝ№еӨ–пјҢдҫқж—§д»Җд№Ҳд№ҹжІЎжүҫеҲ°пјҢзӯүеҲ°еӨ•йҳіиҘҝдёӢзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘е’ҢеҮ дёӘеҗҢиЎҢзҡ„еӯҰз”ҹж— еҠҹиҖҢиҝ”гҖӮ

еңЁд№ӢеҗҺзҡ„еҮ еҚҒе№ҙй—ҙпјҢжҲ‘дёҚзҹҘеӨҡе°‘ж¬Ўд»Һд№ҢйҫҷеұұдёӢиө°иҝҮпјҢжҜҸж¬ЎжҲ‘йғҪиҰҒеҜ№зқҖеҘ№иЎҢеҫҲд№…зҡ„жіЁзӣ®зӨјгҖӮз»ҸиҝҮеӨҡе№ҙзҡ„еҠӘеҠӣпјҢд№ҢйҫҷеұұеҚ—йқўзҡ„жў…еҹҺпјҢе·ІжёҗжёҗйҮҚзҺ°еҸӨеҹҺзҡ„йЈҺиІҢпјҢеұұдёҠзҡ„зҺүжіүеҜәд№ҹе·ІеҶҚзҺ°жҳ”ж—Ҙзҡ„иҫүз…ҢпјҢеұұйЎ¶дёҚд»…е»әжңүд№Ңйҫҷеұұз”өи§Ҷе·®иҪ¬еҸ°гҖҒжЈ®жһ—йҳІзҒ«зһӯжңӣеҸ°гҖҒи§ӮжҷҜеҸ°пјҢиҝҳз«ӢжңүдёҖеқ—“д№ҢйҫҷеұұйҮ‘йЎ¶зў‘”гҖӮз”ұе»әеҫ·жһ—еңәдҝ®е»әзҡ„зӣҳеұұжҹҸжІ№и·Ҝд»ҺеҚ—йқўзӣҙйҖҡеұұйЎ¶пјҢеҸӘиҰҒй©ұиҪҰеӣӣеҚҒеӨҡеҲҶй’ҹпјҢеҚіеҸҜзҷ»йЎ¶гҖӮиҖҢеҢ—йқўд№ҢйҫҷеұұдёӢзҡ„еӨ§з•ҲйҮҢпјҢдёҖеә§е№ҙиҪ»зҡ„ж–°еһӢеҹҺй•Ү——д№ҫжҪӯй•Үе·Із»Ҹеҙӣиө·гҖӮжӣҙи®©е»әеҫ·дәәдёәд№ӢиҮӘиұӘзҡ„жҳҜпјҡз»ҸиҝҮдәҢеҚҒеӨҡе№ҙеҠӘеҠӣзҡ„д№Ңйҫҷеұұи“„иғҪз”өз«ҷпјҢз»ҲдәҺиҝҺжқҘдәҶејҖе»әзҡ„е–ңи®ҜпјҢдёҖжқЎйҖҡеҫҖи“„иғҪз”өз«ҷзҡ„еҸҢиҪҰйҒ“пјҢд»ҺеҢ—дҫ§зӣҳж—ӢеҲ°йЎ¶гҖӮжҲ‘зӣёдҝЎдёҚд№…зҡ„е°ҶжқҘпјҢд№ҢйҫҷеұұдёҚд»…иғҪеҠ©еҠӣеҚҺдёңз”өзҪ‘зҡ„и°ғеі°пјҢжҸҗй«ҳз”өзҪ‘зҡ„е®үе…Ёз»ҸжөҺиҝҗиЎҢиғҪеҠӣпјҢиҝҳе°ҶжҲҗдёәзҷ»еұұйҒҝжҡ‘гҖҒеәҰеҒҮйҮҺиҗҘгҖҒи§Ӯе…үжёёи§Ҳзҡ„еұұеІіеһӢйЈҺжҷҜеҢәгҖӮ

е…ӯ

дёҺд№ҢйҫҷеұұеҜ№жңӣдәҶеҮ еҚҒе№ҙпјҢиҝҷеә§жңүзқҖ“дёҖйғЎд№Ӣй•Үеұұ”д№Ӣз§°зҡ„зҘһеұұпјҢе·Іж·ұж·ұең°еҲ»е…ҘжҲ‘зҡ„еҝғзҒөпјҢжҲ‘д№ҹжӣҙеҠ ж·ұеҲ»ең°зҗҶи§ЈдәҶжў…еҹҺдәәдёүеӨ©зңӢдёҚеҲ°д№Ңйҫҷеұұдёәд»Җд№Ҳе°ұиҰҒе“ӯзҡ„йҒ“зҗҶгҖӮ

д№ҢйҫҷеұұжҳҜдёҖеә§еұұпјҢд№ҹжҳҜдёҖжң¬иҜ»дёҚе°Ҫзҡ„д№ҰпјҢиҜ»жҮӮдәҶд№ҢйҫҷеұұпјҢд№ҹеҹәжң¬иҜ»жҮӮдәҶдёҘе·һгҖӮеҪ“е№ҙжқҺзҷҪжҡӮдҪҸеңЁе®үеҫҪе®ЈеҹҺж—¶пјҢйқўеҜ№зқҖеҹҺеҢ—зҡ„敬дәӯеұұпјҢеҶҷдёӢдәҶ“дј—йёҹй«ҳйЈһе°ҪпјҢеӯӨдә‘зӢ¬еҺ»й—ІгҖӮзӣёзңӢдёӨдёҚеҺҢпјҢеҸӘжңү敬дәӯеұұ”иҝҷйҰ–иҜ—гҖӮеӨӘзҷҪе…Ҳз”ҹжҠҠ敬дәӯеұұеҪ“дҪңжңӢеҸӢгҖҒзҹҘе·ұпјҢ他们еӨ©еӨ©дёӨдёӨзӣёеҜ№пјҢдә’зӣёж¬ЈиөҸгҖҒдә’еҸҷиЎ·иӮ гҖӮеӯӨзӢ¬гҖҒеӯӨеҜӮгҖҒеӯӨй«ҳгҖҒеӯӨеӮІжҳҜеҪ“ж—¶жқҺзҷҪзҡ„еҝғеўғпјҢиҝҳжҳҜ敬дәӯеұұзҡ„еҝғеўғпјҹи°ҒеҸҲиҜҙеҫ—жё…жҘҡе‘ўпјҹ

д№ҢйҫҷеұұеҢ—дҫ§