еҶ…е®№иҜҰжғ…

2020е№ҙ03жңҲ31ж—Ҙ

е§җ е§җ

еёӮж°‘и·Ҝ12еҸ·пјҲд№Ӣе…ӯпјү

в–Ў жұҹ дёҠ

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ4535 жң¬ж–Үеӯ—ж•°пјҡ1559

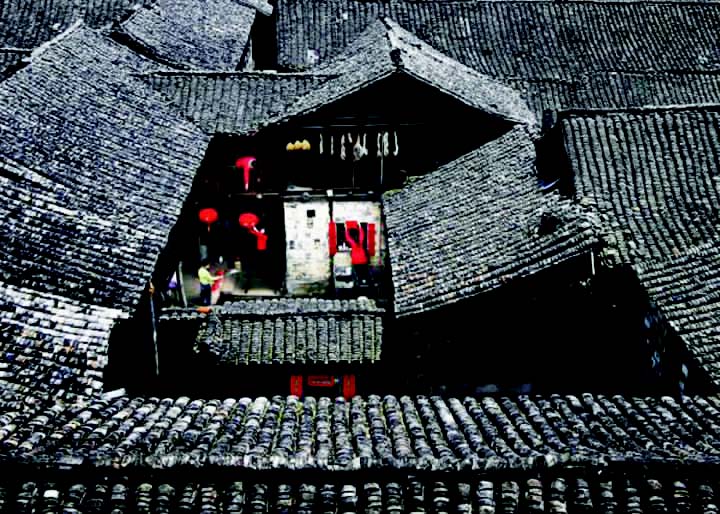

дёҠдё–зәӘ90е№ҙд»Јжң«пјҢй’ўзӯӢж°ҙжіҘе»әиө·зҡ„е•Ҷе“ҒжҲҝпјҢејҖе§ӢеңЁжў…еҹҺеӣӣеӨ„жӢ”ең°иҖҢиө·пјҢеёӮж°‘и·Ҝ12еҸ·дёӯжӣҫз»Ҹзҡ„еҺҹдҪҸж°‘пјҢд№ҹйҷҶйҷҶз»ӯз»ӯең°жҗ¬зҰ»иҖҒеұӢгҖӮ

иўҒиҖҒдјҜе’ҢиҖҒе§ҶжӯЈејҸзҰ»ејҖеёӮж°‘и·Ҝ12еҸ·жҳҜ2012е№ҙзҡ„еӨҸеӨ©гҖӮйӮЈе№ҙзҡ„жҹҗдёӘеҚҲеҗҺпјҢе§җе§җеҸ‘дҝЎжҒҜжқҘиҜҙпјҡиҝҮдәӣж—ҘеӯҗпјҢжҲ‘иҰҒе°ҶзҲ¶жҜҚжҺҘеҮәиҖҒеұӢгҖӮжңүз©әеӨҡеӣһиҖҒеұӢеҗ§пјҢжҷҡдәҶе°ұжІЎжңүдҪ зҶҹжӮүзҡ„йқўеӯ”дәҶгҖӮ收еҲ°дҝЎжҒҜзҡ„зһ¬й—ҙпјҢз«ҹдёҚзҹҘжҳҜиҜҘдёәиҖҒдјҜиҖҒе§ҶдҪҸдёҠж–°еұ…иҖҢж¬ўе–ңпјҢиҝҳжҳҜдёәиҖҒеұӢзҡ„иЎ°иҙҘиҖҢеҝ§дјӨгҖӮеҸҜжҳҜеҝғйҮҢжё…жҘҡпјҢеҶҚеӣһиҖҒеұӢпјҢе·ІжІЎжңүж°Өж°Ізҡ„иҢ¶ж°ҙзӯүеҖҷдәҶгҖӮ

иҖҒеұӢиҖҒдәҶпјҢиҖҒеҲ°еҜ№еёӮж°‘и·Ҝ12еҸ·дёҖеҫҖжғ…ж·ұзҡ„е§җе§җпјҢеҶҚд№ҹдёҚе®үеҝғи®©зҲ¶жҜҚеҒҡжңҖеҗҺзҡ„з•ҷе®ҲиҖ…гҖӮеңЁиҝҷдёӘжҲҝеёӮзҒ«зғӯж—¶д»ЈпјҢеёӮж°‘и·Ҝ12еҸ·е°ұеғҸеӨұеҺ»зҒөйӯӮдёҺеЈ°жҒҜпјҢеңЁзӨҫдјҡиҝӣжӯҘдёӯпјҢж—Ҙжёҗж–‘й©із ҙиҙҘе’Ңиў«йҒ—еҝҳгҖӮ

е§җе§җе…¶е®һжҳҜдёҚиҲҚзҡ„пјҢеҘ№зҡ„第дәҢжқЎдҝЎжҒҜзҙ§йҡҸиҖҢжқҘпјҡдёҚжҳҜеӨӘй—ІпјҢе°ұжҳҜе№ҙзәӘеӨ§дәҶпјҢжүҚдјҡеҜ№иҖҒеұӢз”ҹеҮәзң·жҒӢпјҢйӮЈйҮҢжңүеӨӘеӨҡзҡ„еӣһеҝҶгҖӮжң«дәҶпјҢеҸҲиҮӘеҳІдёҖз•ӘгҖӮиҝҷе°ұжҳҜиҖҒеұӢйҮҢзҡ„е§җе§җпјҢеҝө旧并жү§зқҖгҖӮеңЁжҲ‘жҗ¬еҮәеёӮж°‘и·Ҝ12еҸ·д№ӢеҗҺзҡ„и®ёеӨҡе№ҙпјҢдҫқз„¶ж— жі•еүІиҲҚеҜ№иҖҒеұӢзҡ„ж·ұжғ…дёҺзүөжҢӮпјҢдёҺе–„иүҜжңҙе®һгҖҒйҘұеҗ«е№ҪжҖқзҡ„е§җе§җдёҚж— е…ізі»гҖӮжғіиө·е§җе§җпјҢжҖ»дјјжңүжё…йЈҺжӢӮйқўгҖӮ

жҲ‘дёҚи®°еҫ—еҪ“е№ҙжҖҺж ·иө°иҝӣиҖҒеұӢпјҢжҖҺж ·и®ӨиҜҶе§җе§җгҖӮеҸӘжҳҜеңЁж—ҘеҗҺе§җе§җдёҚж–ӯзҡ„еҸҷиҝ°дёӯпјҢзҹҘйҒ“иҮӘе·ұ第дёҖж¬ЎиҝӣиҖҒеұӢзҡ„жғ…жҷҜпјҡзғ«зқҖеҚ·еҸ‘пјҢиӮӨзҷҪи„ёеңҶпјҢиғ–еҳҹеҳҹпјҢжҖҜз”ҹз”ҹең°иәІеңЁеҘ¶еҘ¶иә«еҗҺпјҢеғҸжһҒдәҶе®ізҫһзүҲзҡ„з§Җе…°·йӮ“жіўе„ҝгҖӮиҝҷжҳҜе§җе§җеңЁдәәеүҚдёҚеҺҢе…¶зғҰзҡ„еҪўе®№гҖӮйӮЈе№ҙпјҢжҲ‘е…ӯеІҒгҖӮжҲ‘жҳҜеңЁиҝҮдәҶе°‘дёҚжӣҙдәӢзҡ„е№ҙжңҲеҗҺпјҢжүҚйҖҗжёҗжҳҺзҷҪе§җе§җзҡ„иҝҷз§Қе–ңж¬ўпјҢе…¶е®һжҳҜеӨ№зқҖжҹҗз§Қеҝғз–јдёҺе‘өжҠӨпјҢйӮЈз§Қж„ҹи§үе°ұеғҸжҜҚдәІеңЁдәәеүҚеӨёиҖҖиҮӘе·ұзҡ„еӯ©еӯҗдёҖж ·гҖӮе§җе§җе№ҙй•ҝжҲ‘еӣӣеІҒпјҢеңЁжҲ‘зЁҚзЁҚжҮӮдәӢд№ӢеҗҺпјҢе§җе§җеҜ№жҲ‘жҜҸдёҖж¬ЎйҷӘдјҙе’ҢеҸ®еҳұпјҢжҲ‘йғҪдјҡжҒҚжғҡеҲ°д»ҝиӢҘжҜҚдәІеңЁиә«ж—ҒгҖӮ

еҪ“е№ҙзҡ„иҖҒеұӢпјҢжңЁз»“жһ„пјҢеӣӣйқўжҲҝеұӢзҡҶзӣёдә’иҒ”еұһгҖӮеҘ¶еҘ¶е®¶дҪҸеңЁдәҢиҝӣжҘјйҒ“зҡ„第дёҖ家пјҢдёҺе§җе§җ家йҡ”зқҖдёҖйҒ“жңЁжқҝеўҷгҖӮжҜҸеӨ©еӨ©и’ҷи’ҷдә®пјҢе§җе§җе°ұ蹑жүӢ蹑и„ҡз»ҸиҝҮеҘ¶еҘ¶е®¶пјҢ然еҗҺиө°еҮәжҘјйҒ“еҺ»дёҠеӯҰгҖӮе°Ҫз®ЎеҰӮжӯӨпјҢжҲ‘д»ҚдјҡеңЁзқЎжўҰдёӯеҗ¬и§Ғе§җе§җиҪ»иё©жҘјйҒ“зҡ„еЈ°йҹіпјҢдәҺжҳҜйЎ·еҲ»й—ҙе‘је–Ҡ“е§җе§җ”пјҢе§җе§җиҝҷж—¶жүҚжҒўеӨҚиҮӘ然зҡ„жӯҘеҠҝпјҢ笑йҹід»Һй—ЁжқҝеӨ–дј жқҘпјҡеӨҡзқЎдјҡпјҢжҲ‘еҺ»дёҠеӯҰе•ҰпјҒжңүж—¶пјҢйҶ’жҷҡдәҶпјҢжҖҘжҖҘең°еҜ№зқҖжңЁжқҝеўҷе–Ҡ“е§җе§җпјҢе§җе§җ”пјҢе·Іеҗ¬дёҚеҲ°еӣһеә”пјҢе№је°Ҹзҡ„еҝғзҒөжҖ…然иӢҘеӨұгҖӮ然еҗҺпјҢеңЁдёҙиҝ‘дёӯеҚҲжҲ–жҳҜеӮҚжҷҡж—¶еҲҶпјҢеқҗеңЁиҖҒеұӢзҡ„зҹійҳ¶дёҠзӣјзқҖе§җе§җж”ҫеӯҰгҖӮе§җе§җеӣһ家пјҢжҘјйҒ“дёҠе°‘дёҚдәҶжқҘжқҘеҫҖеҫҖзҡ„и„ҡ蹬声гҖӮжҲ‘йҖҡеёёйғҪдјҡйЎәеә”е§җе§җзҡ„е‘је–ҠпјҢд№–е·§ең°еҮәзҺ°еңЁеҘ№йқўеүҚпјҢзңӢзқҖе§җе§җж‘Ҷеј„дёҖеј зәёзүҮпјҢдёҖдёӘеёғеӨҙпјҢеҝғйҮҢйғҪдјҡеҫҲж»Ўи¶ідёҺеҝ«д№җгҖӮ

еҚҒеІҒйӮЈе№ҙпјҢзҲ¶жҜҚзҰ»ејӮгҖӮжҲ‘жӯЈејҸиҪ¬еӯҰеҲ°жў…еҹҺпјҢд»ҺжӯӨеңЁиҖҒеұӢе®үе®ҡдёӢжқҘгҖӮйӮЈдёӘзү©иҙЁдёҺзІҫзҘһйғҪеҢ®д№Ҹзҡ„е№ҙд»ЈпјҢйҷӨдәҶеҘ¶еҘ¶пјҢе§җе§җжҲҗдәҶжҲ‘第дәҢдёӘжңқеӨ•зӣёдјҙзҡ„дәәгҖӮе§җе§җжҖ»жҳҜдјҡжғізқҖжі•еӯҗи®©жҲ‘еҝ«д№җпјҢдјҡеңЁиҖҒеұӢеғҸжЁЎеғҸж ·ең°жһ¶иө·з…ӨжІ№зӮүпјҢж‘Ҷиө·е°Ҹй“қй”…пјҢеҶҚд»Һж°ҙжЎ¶йҮҢжҚһеҮәдёӨжқЎе№ҙзі•пјҢз…һжңүд»ӢдәӢең°дёәжҲ‘еј зҪ—зӮ№еҝғпјӣжңү时家йҮҢе®һеңЁжІЎеҗғзҡ„пјҢе°ұзҙўжҖ§жіЎдёӘй…ұжІ№жұӨпјҢдёӨдәәд№ҹиғҪе–қеҫ—зЁҖйҮҢе“—е•ҰгҖӮзұ»дјјиҝҷж ·зҡ„еңәжҷҜпјҢдёҫдёҚиғңдёҫпјҢеҶ¬еӨ©з”ҹиө·зҒ«зӣҶзғӨең°з“ңпјҢеӨҸеӨ©еёҰжҲ‘еҺ»жЈ®е·Ҙз«ҷжүӢеүҘж ‘зҡ®пјҢе‘Ёжң«ж‘Ҷиө·жЎҢеҮіж•ҷжҲ‘иҜҶеӯ—и®©жҲ‘иғҢиҜ—пјҢйҘӯеҗҺдёҖиө·и·ізҡ®зӯӢпјҢз”ҡиҮіеҰӮеҺ•д№ҹиҰҒеҮ‘еңЁдёҖиө·……жҜҸдёҖж®өеҫҖдәӢпјҢеңЁж—ҘеҗҺеӣһеҝҶиө·жқҘпјҢйғҪжҳҜж»Ўж»Ўзҡ„жё©жғ…гҖӮ

е§җе§җжҳҜдёҖдёӘж–ҮејұзәӨзҳҰеҰӮжһ—й»ӣзҺүдёҖж ·зҡ„е§җе§җпјҢд»Һеӯ©жҸҗж—¶е°ұеқҡжҢҒд»ҘдёҖз§ҚдҝқжҠӨзҡ„е§ҝеҠҝз«ҷеңЁжҲ‘зҡ„иә«еҗҺпјҢдёҚи®©жҲ‘еӯӨеҚ•пјҢдёҚи®©жҲ‘жҖҜејұпјҢдёҖз«ҷеҮ еҚҒе№ҙпјҢдёҚзҰ»дёҚејғгҖӮе§җе§җеҮәе«ҒеҗҺпјҢжҜҸжҜҸжҲ‘еӣһеёӮж°‘и·Ҝ12еҸ·пјҢз«ҷеңЁиҖҒеұӢзҡ„еӨ©дә•дёӢпјҢд»°жңӣйӮЈжүҮзҶҹжӮүзҡ„е§җе§җ家门时пјҢе°ұдјҡжғіиө·е§җе§җзҡ„е‘је”ӨпјҢе§җе§җзҡ„зӣ®е…үпјҢжғіиө·еҘ№дёҖиҫ№з¬‘дёҖиҫ№жөҒзқҖжіӘзҡ„зҘһжғ…гҖӮе§җе§җе°ұжҳҜиҝҷж ·дёҖдёӘдәәпјҢејәеҠҝж—¶пјҢи®©дәәж„ҹеҸ—еҲ°еҘ№зҡ„еҠӣйҮҸж— з©·пјӣжҹ”иҪҜж—¶пјҢдёҖйў”йҰ–дёҖдёҫжүӢпјҢдҫҝеҸҜд»ҘйЎ·еҲ»жөҒжіӘгҖӮеҰӮжһңиҜҙпјҢзҲ¶жҜҚзҰ»ејӮжҳҜжҲ‘з«Ҙе№ҙйҮҢзҡ„йҳҙеҪұпјҢе§җе§җе°ұжҳҜжҲ‘з«Ҙе№ҙйҮҢзҡ„йӮЈдёҖжқҹе…үгҖӮе§җе§җз”ЁеҘ№зҡ„з»Ҷи…»дёҺзңҹжғ…пјҢйҷӘжҲ‘иө°иҝҮдәәз”ҹзҡ„еӣӣеӯЈпјҢдёҖи·ҜдёәжҲ‘е“ӯгҖҒдёәжҲ‘笑гҖҒдёәжҲ‘зҘҲзҰҸгҖӮ

жҲ‘жҳҜеңЁдёӯе№ҙд»ҘеҗҺжүҚжҳҺзҷҪпјҢдәәзҡ„жҖ§жғ…пјҢжҳҜжңүж°”йҹөзҡ„пјҢе°ұеғҸд»ҺеёӮж°‘и·Ҝ12еҸ·иө°еҮәжқҘзҡ„е§җе§җпјҢж— и®әеұ…дҪҸеңЁеӨҡд№Ҳзғӯй—№зҡ„иЎ—еёӮпјҢеӨ„еңЁеӨҡд№Ҳз№ҒжқӮзҡ„дәәзҫӨпјҢдәҰжҲ–йқ’жҳҘиӨӘе°ҪпјҢиә«дёҠж°ёиҝңйғҪеёҰжңүиҖҒеұӢзҡ„жҒ¬йқҷдёҺиүҜе–„гҖӮеҘ№зҡ„жғ…и°ҠпјҢж·ұж•ӣеҰӮиҖҒеұӢгҖӮ

иҖҢжҲ‘пјҢжҖҖзқҖдёҖд»ҪеңЁдҝ—дё–дёӯж— жі•е®үж”ҫзҡ„еӨ©зңҹпјҢдёҖж¬Ўж¬ЎеҫңеҫүеңЁиҖҒеұӢзҡ„жҖҖжҠұдёӯпјҢеҫңеҫүеңЁе§җе§җиҝҪйҡҸзҡ„зӣ®е…үйҮҢпјҢеңЁе№ҙиҪ®зҡ„дәӨй”ҷдёӯпјҢд»ҘдёҖз§Қе’Ңе§җе§җдёҖж ·зҡ„жү§зқҖдёҺеҝөж—§пјҢиө°еҗ‘дёҚжғ‘гҖӮ