еҶ…е®№иҜҰжғ…

2019е№ҙ10жңҲ21ж—Ҙ

еӨ§еҠһйЈҹе Ӯ

зҪ—жқ‘жўҰеҝҶд№ӢдәҢеҚҒ

в–Ў зҪ—еҳүи®ё

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ1703 жң¬ж–Үеӯ—ж•°пјҡ1337

жҳҢжһ—пјҢиЎҢе№ҙдёғеҚҒпјҢзҪ—жқ‘дәәгҖӮд»ҺеүҚдҪҸеңЁдёӢжқ‘пјҢеӨ–еҮәе·ҘдҪңеҗҺпјҢиҫ—иҪ¬е®ҡеұ…дәҺж–°е®үжұҹгҖӮеҒҘи°ҲпјҢиҜҙиө·ж•…д№ЎеҫҖдәӢпјҢд»–иҜҙпјҢи„‘еӯҗйҮҢжңҖеҝҳдёҚдәҶзҡ„жҳҜйӮЈзў—иұҶиҚҡйҘӯгҖӮ

иҝҷиҝҳеҫ—д»ҺйЈҹе ӮиҜҙиө·гҖӮ

1958е№ҙдёҠеҚҠе№ҙпјҢзҪ—жқ‘еӨ§йҳҹеңЁдёҠжқ‘зҘ е ӮйҮҢеҠһиө·дәҶеӨ§йЈҹе ӮпјҢе…ЁеӨ§йҳҹдә”дёӘз”ҹдә§йҳҹгҖҒе…ӯзҷҫеӨҡдәәеңЁдёҖиө·еҗғйҘӯпјҢиҖҢдё”дёҚиҰҒй’ұгҖӮжҜҸеҲ°еҗғйҘӯж—¶пјҢдј—дәәйӣҶиҒҡпјҢжҢӨжқҘжӢҘеҺ»пјҢжҜ”еҒҡжҲҸзҡ„ж—Ҙеӯҗиҝҳзғӯй—№пјҢжңүзҡ„еқҗеңЁиҮӘ家жҗ¬жқҘзҡ„жЎҢеӯҗиҫ№еҗғпјҢжңүзҡ„жҚ§зқҖзў—йқ еңЁеұӢжҹұиҫ№еҗғпјҢжңүзҡ„з«ҷзқҖиҫ№и°Ҳиҫ№еҗғпјҢиҝҳжңүзҡ„жҢӨиҝӣеҺЁжҲҝпјҢеҺ»зңӢйӮЈдёәеҮ зҷҫдәәжҸҗдҫӣйҘӯиҸңзҡ„ж–°з”ҹдәӢзү©——дёҮдәәзҒ¶гҖӮ

и°ҲеҲ°дёҮдәәзҒ¶пјҢе–ңж¬ўз”»з”»зҡ„жҳҢжһ—дёҖиҫ№иҜҙпјҢдёҖиҫ№еңЁзәёеӨҙдёҠз”»иө·дәҶйҫҷзӘ‘иҲ¬зҡ„зҒ¶еӨҙзӨәж„ҸеӣҫгҖӮдёҮдәәзҒ¶зғ§жҹҙи–Әзҡ„иҝӣеҸЈдёҚжҳҜзҒ¶й—ЁпјҢжҳҜдёҖдёӘй«ҳеҮә镬зҒ¶е№іеҸ°зҡ„гҖҒеҗ‘еӨ©зӣҙз«–зҡ„жЎ¶еҪўеңҶжҙһпјҢеңЁеңҶжҙһеә•йғЁдёҺзҒ¶иҶӣиҒ”жҺҘзҡ„ең°ж–№жЁӘејҖдәҶдёҖйҒ“йЈҺзҒ«й—ЁпјҢд»Ҙиө°йЈҺи¶ҠзҒ«гҖӮ镬зҒ¶е№іеҸ°пјҢдёҖжЁӘжҺ’еҲ—еӣӣеҸӘеҒҢеӨ§зҡ„й“ҒйЈҹ镬пјҢз”ЁжқҘзғ§йҘӯгҖҒзӮ’иҸңгҖӮжңҖеҗҺиҫ№иҙҙеўҷеӨ„жҳҜй«ҳеӨ§зҡ„зғҹеӣұгҖӮ

з ҢдёҮдәәзҒ¶зҡ„еҗҢж—¶пјҢз”ҹдә§йҳҹеҲҶеӨҙжҠҠеҗ„еҶңжҲ·е®¶дёӯзҡ„зІ®йЈҹйӣҶдёӯиө·жқҘпјҢжҗ¬еҲ°еҺ…дёҠпјҢд№ҹе°ұжҳҜеӨ§йЈҹе ӮйҮҢгҖӮдәә们жҠҠ“иҒҡеҫіе Ӯ”жӯЈдёӯеҺ…жўҒдёҠжүҖжңүзҡ„зүҢеҢҫз»ҹз»ҹжӢүжүҜдёӢжқҘпјҢй“әеңЁең°дёҠеҪ“дҪңд»“жқҝпјҢз”ЁжқҘе Ҷз§ҜзІ®йЈҹгҖӮеҶңжҲ·е®¶дёӯе·ІдёҚзғ§йҘӯдәҶпјҢзҢӘд№ҹдёҚе…»дәҶпјҢзҢӘж ҸйҮҢзҡ„жҜӣзҢӘиҝҮз§°е…ҘиҙҰпјҢе…ЁйғЁиө¶еҲ°еӨ§йҳҹз•ңзү§еңәйҮҢпјҢеҪ’йӣҶдҪ“йҘІе…»гҖӮ

йЈҹе ӮйҮҢд№ҹжңүеҘҪеҮ еҘ—дәә马пјҢз Қжҹҙзҡ„гҖҒз§ҚиҸңзҡ„гҖҒзӮҠдәӢзҡ„пјҢжҳҢжһ—зҡ„е§ҶеҰҲеңЁзӮҠдәӢз»„йҮҢзғ§йҘӯпјҢеҗғйҘӯдәәеӨҡпјҢзӮҠдәӢз»„дәәе‘ҳеёёеёёжҳҜеҚҠеӨңиҝҳеңЁеҝҷзўҢгҖӮеұұжқ‘еӨңйқҷпјҢеӨ§еҺ…дёҠзҒҜзҒ«йҖҡжҳҺпјҢдёҮдәәзҒ¶зғ§еҫ—иҪ°иҪ°зғҲзғҲпјҢйЈҺзҒ«жңүеЈ°гҖӮ

жңүеӨ©еӨңйҮҢпјҢеҰ№еҰ№йҶ’жқҘжүҫеҰҲеҰҲпјҢе“ӯе“ӯй—№й—№пјҢжҳҢжһ—е°ұеёҰдәҶеҰ№еҰ№ж‘ёзқҖй»‘пјҢд»ҺдёӢжқ‘家йҮҢиө°еҲ°дёҠжқ‘зҘ е ӮйҮҢпјҢеңЁйЈҹе ӮйҮҢдёҺжҳҢжһ—жҜҚдәІдёҖиө·зғ§йҘӯзҡ„жұқеҮӨеӨ§еҰҲпјҢжҳҜдёӘзғӯеҝғиӮ зҡ„дәәпјҢзҹҘйҒ“еӨ§е®¶зҡ„иӮҡеӯҗйҮҢжІ№ж°ҙе°‘пјҢи¶ҒеӨңж·ұж— дәәжқҘйЈҹе Ӯзҡ„жңәдјҡпјҢз»ҷеӯ©еӯҗ们弄зӮ№еҗғзҡ„гҖӮеҘ№е°ұз”Ёз“ўиҲҖдәҶи¶іи¶ідёҖдёӨеӨҡиҸңжІ№пјҢжҠ“дәҶдёҖжҠҠиұҶиҚҡпјҢж»Ӣе“©еҸӯе•Ұең°зӮ’дәҶиө·жқҘпјҢиұҶиҚҡзӮ’зҶҹдәҶпјҢеҸҲзӣӣдәҶдёҖзў—еҲҡд»ҺйЈҹ镬йҮҢжҚһиө·жқҘзҡ„йҰҷе–·е–·зҡ„зұійҘӯпјҢеҖ’иҝӣ镬еӯҗйҮҢдёҺиұҶиҚҡдёҖжӢҢпјҢзғӯж°”и…ҫи…ҫзҡ„дёҖеӨ§зў—пјҢз«ҜеҲ°жҳҢжһ—йқўеүҚгҖӮзңҹйҰҷпјҢжІ№йҰҷйҘӯйҰҷпјҢд»ҺжқҘжІЎжңүеҗғиҝҮиҝҷд№ҲеӨҡжІ№зӮ’зҡ„йҘӯзҡ„жҳҢжһ—пјҢиҫ№жү’иҫ№еҗһпјҢдёҖдёӢеӯҗе°ұеҗғдәҶдёӘзў—еә•жңқеӨ©гҖӮ

жҳҢжһ—и®ІеҲ°иҝҷйҮҢпјҢ笑дәҶиө·жқҘиҜҙпјҡжҲ‘д»Ҡе№ҙд№ҹе·ІдёғеҚҒдәҶпјҢиҷҪ然没жңүжјӮжҙӢиҝҮжө·пјҢеҚҙд№ҹиө°иҝҮдёңеҚ—пјҢй—ҜиҝҮиҘҝеҢ—пјҢеӣһжғіиө·еҗғжқҘпјҢз®—йӮЈеӨңзҡ„иұҶиҚҡзӮ’йҘӯжңҖеҘҪеҗғпјҢеҲ°дәҶд»ҠеӨ©пјҢд№ҹеҝҳдёҚдәҶйӮЈжІ№жјүжјүгҖҒйҰҷе–·е–·пјҢеҗғдәҶиҝҳжғіеҗғзҡ„е‘ійҒ“гҖӮ

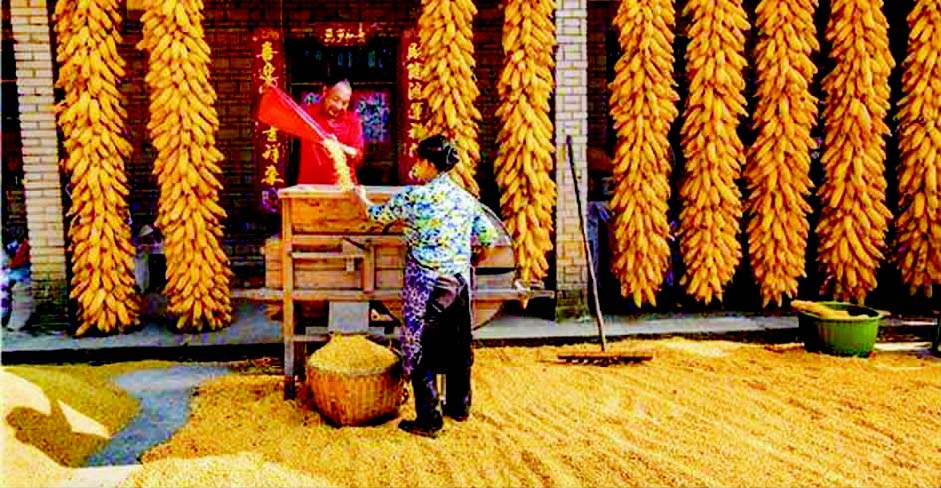

жҲ‘зҡ„ејҹејҹеҳүе®ҸдёҺжҳҢжһ—еҗҢеәҡпјҢдҪҶиҜҙиө·еҠһйЈҹе Ӯж—¶зҡ„жңүдәӣдәӢпјҢйғҪи§үеҫ—еҫҲеҘҮжҖӘгҖӮе°ұиҜҙйӮЈзІ’зІ’еҰӮзҸ зҡ„е…ӯи°·еҗ§пјҢжҳҜеұұйҮҢдәәзҡ„еҸЈзІ®пјҢеҫҲзҸҚиҙөпјҢ收еӣһ家еҗҺпјҢжҷҫдәҺз«№д»“пјҢи—ҸдәҺжңЁжҹңпјҢдёҖе№ҙеҲ°еӨҙпјҢеҗғе№ІеҗғзЁҖпјҢеҗҲзҗҶе®үжҺ’пјҢз®—зӣҳеӯҗжү“еҫ—еҫҲзҙ§гҖӮеӨ§еҠһйЈҹе ӮйӮЈе№ҙпјҢжәҗйҮҢйЈҺи°ғйӣЁйЎәпјҢе…ӯ谷丰收пјҢжҺ°е…ӯи°·зҡ„ж—¶еҖҷпјҢдёҖеӨ©еҮ еҚҒжӢ…гҖҒз”ҡиҮідёҠзҷҫжӢ…зҡ„е…ӯи°·д»ҺеұұдёҠжҺ°еӣһжқҘпјҢиҝҷз§Қеңәйқўд»ҺжқҘжІЎжңүдәәи§ҒиҝҮпјҢе Ҷж”ҫзҡ„ең°ж–№жҳҜдёҖдёӘеӨ§й—®йўҳгҖӮеӨ§е®¶дёҖеҠЁи„‘зӯӢпјҢзңӢдёӯдәҶеүҚеӨҙжәӘж»©йҮҢпјҢеұұдёҠжҺ°жқҘзҡ„еҠіеҠЁжһңе®һпјҢ“е“—е•Ұе•ҰпјҢе“—е•Ұе•Ұ”дёҖжӢ…еҸҲдёҖжӢ…ең°еҖҫеҖ’еңЁжІҷзҹіж»©дёҠпјҢж—ўж–№дҫҝеҸҲеҝ«жҚ·пјҢиҖҢдё”дёҖеӨ©еҲ°жҷҡпјҢйЈҺеҗ№ж—Ҙжҷ’пјҢе®№жҳ“е№ІзҮҘгҖӮжҖӘе°ұжҖӘеңЁиҝҷйҮҢпјҢд»ҘеҫҖж·ұи—ҸдәҺ家пјҢиҖҢд»Ҡејғд№ӢдәҺеӨ–пјҢдё”ж— дәәзңӢе®ҲпјҢйҮ‘й»„иүІиҜұдәәзҡ„е…ӯи°·пјҢз«ҹ然没жңүдәәдёәд№ӢеҠЁиҝҮз§ҒеҝғгҖҒиө·иҝҮиҙӘеҝөгҖӮ

еҶҚиҜҙпјҢеҖ’еңЁжәӘж»©йҮҢзҡ„е…ӯи°·пјҢеҰҮеҘід»¬еӨ©еӨ©еҺ»еҲҶзұ»жӢЈжӢ©пјҢжҪ®ж№ҝзҡ„з•ҷеңЁжәӘж»©йҮҢпјҢ继з»ӯйЈҺеҗ№ж—Ҙжҷ’пјҢе·Із»Ҹе№ІзҮҘзҡ„收жӢҫеӯҳж”ҫгҖӮз”·еҠіеҠӣдёҖжӢ…дёҖжӢ…д»ҺжәӘж»©йҮҢжҢ‘еӣһжқ‘йҮҢжқҘпјҢд№ҹдёҚеҲҶжң¬е§“他姓пјҢ周家зҪ—家пјҢеҸӘиҰҒжҳҜй«ҳжҘјеӨ§еҺҰпјҢе®Ҫж•һзҡ„дәә家пјҢйӮЈзҸҚиҙөзҡ„зІ®йЈҹе°ұжҢ‘еҲ°йӮЈдәә家йҮҢеҺ»пјҢеҖ’еңЁжҘјжқҝдёҠгҖӮиҝҷйҮҢеҖ’ж»ЎдәҶжҚўдёҖжҲ·дәә家继з»ӯеҖ’еҺ»пјҢдёҚйңҖеҚҸе•ҶпјҢдёҚй—®зјҳз”ұпјҢжңҖеӨҡиҜҙдёҖеҸҘпјҡ“е“ҰпјҢеҖ’еҲ°жҲ‘家жқҘе•ҰгҖӮ”е…ӯи°·жҳҜйӮЈд№ҲзҸҚиҙөпјҢдәӢжғ…еҚҙжҳҜйӮЈд№Ҳе№іж·ЎгҖӮ