еҶ…е®№иҜҰжғ…

2019е№ҙ09жңҲ06ж—Ҙ

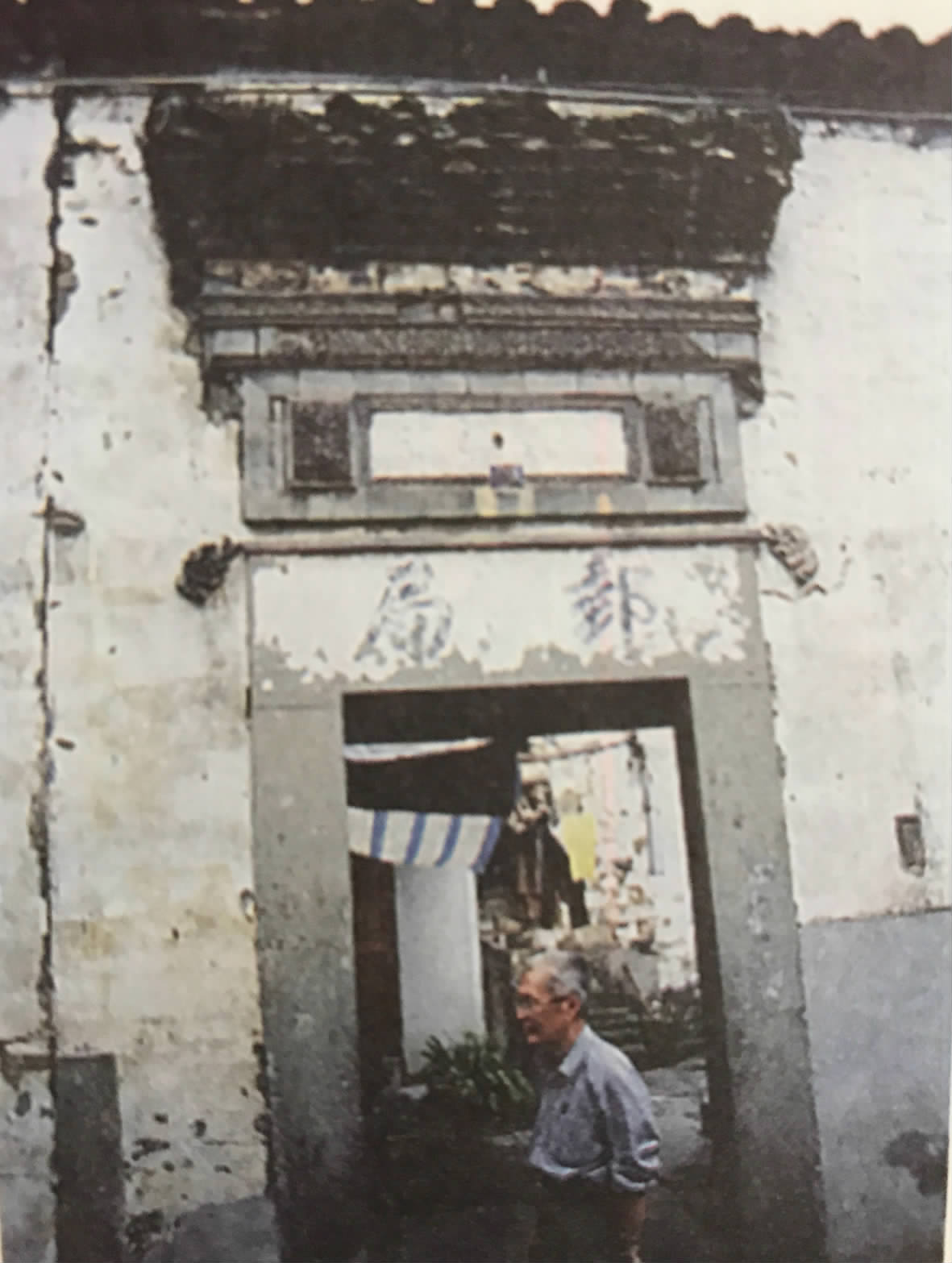

еҖҫеҗ¬дёҘе·һ

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ4598 жң¬ж–Үеӯ—ж•°пјҡ2418

еӨ©иүІж“Ұдә®пјҢжұҹйЈҺеҗ№еҫ—еҹҺеӨҙж——еёңзҢҺзҢҺдҪңе“ҚгҖӮйҡҸзқҖжҫ„жё…й—Ёйј“жҘјйҮҢзҡ„йј“еЈ°е“Қиө·пјҢеҹҺеӨ–й»„жөҰиЎ—зҡ„е•Ҷиҙ©д»¬жҺЁзқҖиЈ…ж»Ўиҙ§зү©зҡ„жҺЁиҪҰеҗұеҗұе‘Җе‘ҖиҝӣеҹҺпјҢеҹҺеҶ…зҡ„зҷҫ姓д№ҹжҢҪзқҖзҜ®еӯҗеҮәеҹҺйҮҮиҙӯгҖӮ

иҝҷжҳҜ1300еӨҡе№ҙжқҘдёҘе·һеҸӨеҹҺзЁҖжқҫе№іеёёзҡ„ж—©жҷЁпјҢдәҰжҳҜе»әеҫ·еҸӨеҹҺиҝ‘1800е№ҙжө©зҖҡеҺҶеҸІй•ҝжІідёӯзҡ„дёҖж»ҙж°ҙзҸ гҖӮ

еҖҫеҗ¬дёҘе·һпјҢзңӢи§ҒеҸӨеҹҺпјҢеҺҶеҸІе‘ҠиҜүдәҶжҲ‘们пјҡ

жӣҫжҳҜдә¬еёҲй—ЁжҲ·е’ҢеӨӘеӯҗйӮёжүҖ

е»әеҫ·пјҢдјҙйҡҸзқҖзҘҘз‘һиҖҢз”ҹгҖӮ

зҘҘз‘һеңЁе°Ғе»әзҺӢжңқпјҢжҳҜж—¶е°ҡй«ҳз«Ҝзҡ„д»ЈеҗҚиҜҚгҖӮжӯЈеҰӮзҡҮеёқиҮӘз§°еӨ©еӯҗпјҢејәи°ғеҗӣжқғзҘһжҺҲпјҢиҖҢзҘҘз‘һзҡ„еҸ‘з”ҹиў«и§ҶдёәеӨ©ж„ҸгҖӮ

ж №жҚ®гҖҠж·ізҶҷдёҘе·һеӣҫз»ҸгҖӢи®°иҪҪпјҢз”ҳйңІдәҢе№ҙеҶңеҺҶе…«жңҲпјҢж–°е®үжұҹзҡ„дёҖж¬ЎжҙӘж°ҙеҶІдёҠжқҘдёҖеҸӘе…ғе®қйјҺпјҢеӨӘе®ҲиҝӣзҢ®з»ҷеҗҙзҺӢгҖӮеҗҙзҺӢеҫҲй«ҳе…ҙпјҢе°ҒеӨӘе®Ҳеӯҷйҹ¶дёәе»әеҫ·дҫҜгҖӮ

иҝҷдёҖи®°иҪҪзҡ„ж—¶еәҸз•Ҙжңүз–ҸжјҸпјҢдҪҶд№ҹзӣҙжҺҘиҜҒжҳҺдәҶе»әеҫ·дёҺе®қйјҺиҝӣзҢ®жңүзқҖеҜҶеҲҮе…ізі»гҖӮеҗҙзҺӢеӯҷжқғеңЁе°Ғеӯҷйҹ¶дёәе»әеҫ·дҫҜеҗҺпјҢдәҺе…¬е…ғ225е№ҙзҪ®е»әеҫ·еҺҝпјҢдёәеӯҷйҹ¶зҡ„е°Ғең°гҖӮз”ұе»әеҫ·иҝӣзҢ®зҡ„е®қйјҺпјҢеҗҺжқҘиҝҳжҲҗдёәеҗҙзҺӢеӯҷзҡ“зҡ„е№ҙеҸ·гҖӮ

е…¬е…ғ697е№ҙпјҢеӣ йӣүеұұеҺҝең°зҗҶзҺҜеўғжҒ¶еҠЈпјҢжҳ“йҒӯеӨ©зҒҫдәәзҘёпјҢжӯҰеҲҷеӨ©еңЁе®ҳе‘ҳеӨҡж¬ЎдёҠз–ҸеҗҺпјҢе°ҶзқҰе·һе·һжІ»ж”№и®ҫеңЁе»әеҫ·еҺҝпјҢд»ҺжӯӨејҖеҗҜдәҶ1300еӨҡе№ҙзҡ„е·һжІ»еҺҶеҸІгҖӮ

иҝӣе…ҘеҢ—е®ӢеҗҺпјҢдёҘе·һдҪңдёәеҢәеҹҹдёӯеҝғзҡ„ең°дҪҚеӨ§е№…жҸҗеҚҮпјҢд»ҘдёҘе·һгҖҒе»әеҫ·еҶӣиҠӮеәҰгҖҒе»әеҫ·еәңзӯүиә«д»ҪеӯҳеңЁпјҢе®ӢеӨӘзҘ–иөөеҢЎиғӨзҡ„ејҹејҹиөөе…үд№үеңЁз»§жүҝзҡҮдҪҚжҲҗдёәе®ӢеӨӘе®—д№ӢеүҚпјҢжӣҫд»»дёҘе·һйҳІеҫЎдҪҝпјҢйҡҸеҗҺдёҘе·һз»ҸеёёжҲҗдёәзҡҮеӨӘеӯҗ继дҪҚд№ӢеүҚзҡ„дҪҸжүҖгҖӮ

еҚ—е®Ӣе®ҡйғҪжқӯе·һеҗҺпјҢдёҘе·һжҲҗдёәиҝ‘з•ҝд№Ӣең°пјҢдёҖи·ғжҲҗдёәдә¬еёҲй—ЁжҲ·е’ҢжҲҳз•ҘиҰҒең°пјҢ“дёҘе·һдёҚе®ҲпјҢдёҙе®үеҝ…еҚұ”зҡ„иҜҙжі•з”ұжӯӨиҖҢжқҘгҖӮеҪјж—¶пјҢжңқе»·е®ҳе‘ҳгҖҒеҶӣйҳҹе•ҶиҙҫгҖҒж—…дәәзү©иө„пјҢж—ҘеӨңеҫҖиҝ”дёҠдёӢпјҢдёәдёҙе®ү“еҸӮе·®еҚҒдёҮдәә家”ж—Ҙз”Ёд№Ӣзү©дҪңйҮҚиҰҒж”Ҝж’‘пјҢеҮәзҺ°дәҶ“еҚғиҪҰиҫҡиҫҡпјҢзҷҫеёҶйҡҗйҡҗпјҢж—ҘиҝҮе…¶еүҚ”зҡ„з№ҒеҚҺжҷҜиұЎгҖӮ

еҲ°дәҶеҚ—е®Ӣжң«е№ҙпјҢдёҘе·һе·ІжҳҜ“йҡ”жұҹдёүеҚғ家пјҢдёҖжҠ№зғҹйңӯй—ҙ”зҡ„“жұҹе·Ұз№Ғйӣ„йғЎ”гҖӮе…ғжҳҺжё…е®ҡйғҪеҢ—дә¬еҗҺпјҢе»әеҫ·ж”ҝжІ»ең°дҪҚз•ҘжңүдёӢйҷҚгҖӮдҪҶйҡҸзқҖз”ҹдә§жҠҖжңҜзҡ„иҝӣжӯҘгҖҒеұұеҢәејҖеҸ‘еҠ еҝ«гҖҒдәәеҸЈиҝ…йҖҹеўһй•ҝпјҢдҪҚдәҺй’ұеЎҳжұҹе’Ҫе–үзҡ„дёҘе·һз»ҸжөҺеҠ йҖҹеҸ‘еұ•пјҢз»ҸжөҺең°дҪҚе’ҢдҪңз”Ёд№ҹйҡҸд№ӢжҸҗеҚҮгҖӮеҲ°жё…жңқжң«е№ҙпјҢдёҘе·һеәңзҡ„е»әеҲ¶жңӘеҸ‘з”ҹжҳҺжҳҫеҸҳеҢ–гҖӮ

еҹҺеўҷдёүж¬ЎйҮҚиҰҒдҝ®зӯ‘

еҜ№дәҺеҸӨеҹҺиҖҢиЁҖпјҢе…¶жңҖжҳҺжҳҫзҡ„ж Үеҝ—е°ұжҳҜеҹҺеўҷгҖӮдёҘе·һзҡ„еҹҺеўҷдё»иҰҒжҳҜеӣ еҶӣдәӢйҳІеҫЎиҖҢз”ҹпјҢе…¶ж¬ЎжҳҜйҳІеҫЎжҙӘж¶қзҒҫе®ігҖӮеҺҶеҸІдёҠжӣҫдёүж¬Ўдҝ®зӯ‘еҹҺеўҷпјҢеҲҶеҲ«жҳҜе…¬е…ғ884е№ҙе”җжңқйҷҲжҷҹгҖҒе…¬е…ғ1121е№ҙеҢ—е®Ӣе‘Ёж је’Ңе…¬е…ғ1361е№ҙжҳҺе°ҶжқҺж–Үеҝ пјҢиҝҷдёүж¬Ўдҝ®зӯ‘дҪҝеҫ—еҹҺжұ ж јеұҖеҸ‘з”ҹдәҶиҫғдёәжҳҺжҳҫзҡ„еҸҳеҢ–гҖӮ

д»Һйқўз§Ҝе’Ңе‘Ёй•ҝдёҠжқҘзңӢпјҢе”җжңқж—¶жңҖеӨ§пјҢеҹҺжұ е‘Ёй•ҝи¶…иҝҮ10е…¬йҮҢпјҢдҪҶжҳҜе»әзӯ‘жқҗж–ҷз®ҖеҚ•пјҢз”Ёзҡ„жҳҜеӨҜеңҹеўҷгҖӮе®Ӣжңқж–№и…Ҡиө·д№үд»ҘеҗҺпјҢеҶӣдәӢйҳІеҫЎжҳҫеҫ—зү№еҲ«йҮҚиҰҒпјҢжүҖд»ҘеҹҺжұ и¶Ҡдҝ®и¶Ҡе°ҸпјҢе‘Ёй•ҝзј©еҮҸдәҶиҝ‘дёүеҲҶд№ӢдёҖпјҢе‘Ёй•ҝеҸӘжңү7.36е…¬йҮҢгҖӮжҳҺеҲқжқҺж–Үеҝ дҝ®зҡ„жңҖе°ҸпјҢеҹҺеёӮйқўз§Ҝд»…1.02е№іж–№е…¬йҮҢпјҢжҳҜе”җжңқзҡ„еӣӣеҲҶд№ӢдёҖгҖӮ

иҷҪ然еҹҺеҢәеңЁзј©е°ҸпјҢдҪҶжҳҜдёҘе·һзҡ„еҪұе“ҚеҠӣеҚҙеңЁдёҚж–ӯжү©еӨ§пјҢз”ұдәҺж°ҙиҝҗе’ҢйҷҶдёҠдәӨйҖҡйғҪеҫҲеҸ‘иҫҫпјҢдёҘе·һжҲҗдёәй’ұеЎҳжұҹдёӯжёёзҡ„дәӨйҖҡжһўзәҪгҖӮж°ҙдёҠдәӨйҖҡе·Ҙе…·жңүе°ҸиҲҹе’ҢеёҶиҲ№пјҢжүҖд»ҘеңЁдёҘе·һпјҢйҖ иҲ№еҺӮжңүдёҚе°‘гҖӮжҳҺжңқж—¶пјҢдёҘе·һиҙҹиҙЈжј•иҝҗзҡ„жө…иҲ№е°ұжңү97еҸӘпјҢжҜҸе№ҙиҰҒиҝҗйҖҒ344дёҮж–ӨзІ®йЈҹз»ҷжңқе»·гҖӮеҚідҫҝжҳҜеңЁдёүжІігҖҒзҷҪжІҷиҝҷдәӣе°ҸжёҜеҸЈпјҢд№ҹй…ҚеӨҮдәҶе“ЁиҲ№5еҸӘпјҢиҙҹиҙЈеңЁжұҹдёҠе·ЎжҹҘжІ»е®үе’ҢжҠӨйҖҒеҫҖжқҘе®ҳе‘ҳгҖӮ

еҹҺеҢ—еҪ“е®ҳ еҹҺеҚ—з”ҹжҙ» еҹҺдёңжұӮеӯҰ

д»Һж•ҙеә§еҹҺеёӮеёғеұҖзңӢпјҢдёҘе·һеҸӨеҹҺиғҢеұұйқўжІіпјҢең°еҠҝеҢ—й«ҳеҚ—дҪҺпјҢдёҺе…¶д»–еҸӨеҹҺзӣёдјјзҡ„жҳҜпјҢеҹҺеёӮзҡ„иЎҢж”ҝгҖҒеҶӣдәӢгҖҒе•ҶиҙёгҖҒз”ҹжҙ»еҢәеқ—еҲ’еҲҶдёҘж јгҖӮеҹҺеёӮж јеұҖжҳҜз”ұиЎ—йҒ“е··еј„зӣёйҡ”зҡ„жЈӢзӣҳеһӢпјҢи®ҫи®Ўж—¶иҝҳйҮҮз”ЁдәҶе…ёеһӢзҡ„“еӨ№еҹҺдҪңжІі”зҡ„еҚ—ж–№еҹҺеёӮеҪўеҲ¶пјҢиҖҢдё”иҝҷдёӘж јеұҖд»ҺеҚ—е®Ӣд»ҘжқҘ延з»ӯеҚғе№ҙпјҢејӮеёёзЁіе®ҡгҖӮ

еәңиЎҷеӨ„дәҺеҹҺжұ жӯЈеҢ—пјҢдёҖжқЎеӨ§иЎ—зӣҙйҖҡеҚ—й—ЁиҫҫжұҹпјҢе°ҶеәңеҹҺдёҖеҲҶдёәдәҢпјӣиҖҒзҷҫ姓主иҰҒеұ…дҪҸеңЁеҹҺеҚ—йғЁеҲҶпјҢдёҙжұҹж–№дҫҝеҸ–ж°ҙгҖӮеӣ дёәеҹҺеҚ—дёҙжұҹпјҢд№ҹе®№жҳ“йҒӯж°ҙж·№пјҢеҲ°жҳҺжё…д»ҘеҗҺжүҚе®ҢжҲҗеҹҺеҚ—е Өеққдҝ®е»әгҖӮжүҖд»Ҙе®Ӣд»Јж—¶пјҢдёҘе·һеҹҺеҢ—жүҚжҳҜз»ҸжөҺе’Ңж”ҝжІ»жҙ»еҠЁдёӯеҝғпјҢеҲ°дәҶжҳҺжё…д»ҘеҗҺпјҢз»ҸжөҺдёӯеҝғйҖҗжёҗ移еҲ°еҹҺеҚ—гҖӮжё…жңқпјҢеҹҺеӨ–иҝҳжңүдёҠй»„жөҰе’ҢдёӢй»„жөҰдёӨжқЎиЎ—йҒ“пјҢжҳҜе®үеҫҪдәәиҒҡеұ…еҒҡз”ҹж„Ҹзҡ„й—№еёӮгҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢеңЁе”җжңқж—¶пјҢдёҘе·һдәәе°ұеҸҜд»Ҙжёёи§ҲиҘҝж№–дәҶпјҢдҪҶзӣҙеҲ°жҳҺжңқеҳүйқ–е№ҙй—ҙжүҚиғҪжёёи§Ҳдёңж№–гҖӮеә·зҶҷеҚҒдёҖе№ҙпјҲе…¬е…ғ1672е№ҙпјүйҖҡиҝҮз–Ҹжөҡе·ҘзЁӢе’Ңдҝ®зӯ‘е ӨеққпјҢжүҚеҪўжҲҗзҺ°еңЁзҡ„иҘҝж№–гҖҒжұҹ家еЎҳгҖҒе®Ӣ家湖еҶҚеҲ°дёңж№–зҡ„ж°ҙзі»зҪ‘з»ңгҖӮеҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢ1901е№ҙпјҢеңЁдёңж№–ж”ҫдәҶдёҖеҸӘзҹіеҲ»ж°ҙзүӣпјҢз”ЁжқҘй•Үдёңж№–еҶ…ж¶қпјҢдј иҜҙдёӯж°ҙзүӣеҗҺжқҘиў«жҺЁеҲ°дәҶж№–еә•гҖӮеңЁеҺ»е№ҙиҖғеҸӨеҸ‘жҺҳдёӯпјҢзүӣиә«еҹәжң¬жүҫеҲ°пјҢеҸӘе·®зүӣеӨҙеүҚеҚҠйғЁеҲҶиҝҳжңӘжүҫеҲ°гҖӮ

жҖ»дҪ“жқҘиҜҙпјҢдёҘе·һдәәзҡ„дёҖеӨ©жҳҜиҝҷд№ҲеәҰиҝҮзҡ„пјҡжё…ж—©жҺЁејҖдҪҚдәҺеҹҺеҚ—зҡ„家门пјҢеҺ»еҹҺеӨ–й»„жөҰиЎ—д№°еҫҪе·һдәәиҝҗжқҘзҡ„дҫҝе®ңиҙ§пјҢ然еҗҺеҺ»еҹҺеҢ—зҡ„еҺҝиЎҷжҲ–иҖ…еәңиЎҷеҠһзӮ№е…¬дәӢпјҢжҜ”еҰӮдәӨзЁҺгҖӮзҘҲзҰҸеҲҷиҰҒеҺ»еҹҺдёңжҲ–иҖ…еҹҺиҘҝзҡ„зҘ еәҷжҲ–иҖ…йҒ“и§ӮгҖӮ

иҜ»д№Ұзҡ„еӯ©еӯҗ们пјҢжҜҸе№ҙеҶңеҺҶдәҢжңҲдјҡз»ҸиҝҮдёңж№–ж—Ғиҫ№зҡ„ж”Җйҫҷйҷ„еҮӨеқҠпјҢеҸӮеҠ е»әеҫ·еҺҝеӯҰзҡ„“з»ҹиҖғ”пјҲеҺҝиҜ•пјүпјҢдёӨдёӘжңҲеҗҺеңЁеҹҺеҢ—еәңеӯҰйҮҢеҸӮеҠ еәңиҜ•гҖӮжҜҸе№ҙдёҘе·һеәңиЎҷеҪ•еҸ–зҡ„з”ҹе‘ҳеҗҚйўқеҫҲжңүйҷҗпјҢжҜҸ科еҸ–иҝӣж–Үз”ҹ25дәәгҖҒжӯҰз”ҹ20дәәпјҢйҖҡиҝҮиҖғиҜ•зҡ„е°ұеҸҜд»Ҙз§°дёәз§ҖжүҚдәҶгҖӮ

дёҘе·һеҚҒдәҢеқҠе’Ң114еә§зүҢеқҠ

зңӢиҝҮгҖҠй•ҝе®үеҚҒдәҢж—¶иҫ°гҖӢзҡ„дәәйғҪзҹҘйҒ“пјҢе”җд»ЈйҰ–йғҪй•ҝе®үдәәзҡ„иҒҡеұ…ең°д»ҘеқҠзӣёз§°пјҢеқҠжҳҜдёҖдёӘзӣёеҜ№зӢ¬з«Ӣзҡ„еҹәеұӮз®ЎзҗҶз»„з»ҮгҖӮеңЁдёҘе·һеҸӨеҹҺпјҢе®Ӣжңқж—¶еҸӨеҹҺи§„ж јиҫғеӨ§зҡ„еқҠжңү12дёӘпјҢжё…жңқж”№з§°дёә“еә„”пјҢдҪҶж— и®әеҗҚз§°жҖҺд№ҲеҸҳеҢ–пјҢж јеұҖеӨ§дҪ“дёҚеҸҳгҖӮ

еұ…дҪҸеңЁеқҠеҶ…зҡ„иҖҒзҷҫ姓пјҢж—ўжңүе®ҳе‘ҳпјҢд№ҹжңүе•ҶдәәгҖҒеҶңж°‘пјҢз”ҡиҮіеӨ–ең°дәәпјҢеӨ§е®¶еұ…дҪҸеңЁдёҖдёӘеқҠеҶ…пјҢе°ұиҰҒжҺҘеҸ—дҝқжӯЈзҡ„з®ЎзҗҶпјҢз»ҹдёҖдәӨзЁҺе’ҢжңҚеҪ№гҖӮжҳҺжңқ规е®ҡпјҢдёҖдёӘеқҠеҝ…йЎ»йӣҮдҪЈе·ЎйҖ»йҳҹпјҢи®ҫйҳҹй•ҝдёҖеҗҚе’Ңйҳҹе‘ҳеӣӣдәәпјҢйҳҹй•ҝжҜҸеӯЈеәҰе·Ҙиө„дәҢдёүдёӨ银еӯҗпјҢйҳҹе‘ҳеҲҷеҸӘжңүдёҖдәҢдёӨгҖӮ

дёҮеҺҶж—¶жңҹпјҢдёҖдёӨ银еӯҗеҸҜд»Ҙд№°120ж–ӨзұігҖӮжҢүз…§зҺ°еңЁзұід»·3е…ғдёҖж–ӨжқҘжҚўз®—пјҢйҳҹе‘ҳдёҖе№ҙ收е…Ҙе°ұжҳҜ2520е…ғгҖӮиҖҢйӮЈж—¶еқҠеҶ…еҚ–иҸңгҖҒеҚ–иұҶи…җдёәз”ҹзҡ„з©·дәә家з§Ҝи“„еҸӘжңү10.8е…ғпјҢжҜҸе№ҙд»…е·ЎйҖ»иҙ№е°ұиҰҒдәӨ21.6е…ғгҖӮеҗҺжқҘз»ҸиҝҮеәңиЎҷеҗ‘дёҮеҺҶзҡҮеёқз”іиҜ·пјҢжҢүз…§еә”дәӨзЁҺдәәе‘ҳзҡ„дәәдёҒеқҮж‘ҠеҠһ法收й’ұпјҢжһҒеӨ§ең°еҮҸиҪ»дәҶзҷҫ姓иҙҹжӢ…гҖӮ

д»ҘеқҠдёәеҚ•дҪҚзҡ„иҙҹиҙЈдәәйҷӨдәҶз»ҹдёҖдәӨзЁҺгҖҒжңҚеҪ№пјҢиҝҳиҰҒжҺҘеҸ—дёҠзә§зҡ„е№іе®үиҖғж ёпјҢз»ҙжҠӨеқҠеҶ…е’Ңи°җзЁіе®ҡеӨ§еұҖпјҢеј•еҜјдәә们з§ҜжһҒеҗ‘е–„гҖӮзҹ—з«ӢеңЁеқҠй—ЁеүҚзҡ„зүҢеқҠе°ұжҳҜзҷҫ姓зңјйҮҢзҡ„ж— дёҠиҚЈе…үгҖӮ

жҚ®иҜҙеҲ°жё…жң«дёәжӯўпјҢе·һеҹҺеҶ…е…ұе»әжңүеҗ„з§Қдё»йўҳзҡ„зүҢеқҠ114еә§пјҢиҝҷдәӣзүҢеқҠе…ЁдёәзҹіиҙЁпјҢеӨ§еӨҡдә”еұӮйЈһжӘҗпјҢйӣ•еҲ»зІҫзҫҺпјҢдҝқз•ҷеҲ°ж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҗҺзҡ„е°ҡжңү19еә§пјҢеҗҺжқҘеңЁеҚҒе№ҙжө©еҠ«дёӯе°Ҫж•°иў«жҜҒгҖӮиў«жҜҒзҡ„зүҢеқҠдёҖйғЁеҲҶеңЁеӨ§еққеә•пјҢеү©дёӢзҡ„еңЁеҪұеү§йҷўеҢәеқ—пјҢиҖғеҸӨеҸ‘жҺҳеҮәжқҘдёүеҚғеӨҡ件ж®Ӣ件гҖӮ

дёҖеә§зүҢеқҠе°ұжҳҜдёҖйғЁеҺҶеҸІгҖҒдёҖйғЁдј и®°пјҢи®°еҪ•дәҶдәәй—ҙзҡ„жӮІж¬ўиҚЈиҫұгҖҒеҠҹиҝҮжҲҗиҙҘгҖӮжҖқиҢғеқҠгҖҒйғҪе®ӘеқҠгҖҒе®ӘеҸ°еқҠдёәдёҘе·һзҡ„еҗҚе®ҳжүҖе»әпјҢжё…жңқиҖізӣ®еқҠдёәжҜӣдёҖй№ӯжүҖе»әпјҢдёә科дёҫзҷ»з§‘иҖҢз«Ӣзҡ„зүҢеқҠжңүдёүе…ғеқҠгҖҒзҠ¶е…ғеқҠгҖҒзҘ–еӯҷ科甲еқҠгҖҒдё–зҷ»йҮ‘жҰңеқҠзӯүгҖӮ

еҚғеҸӨе…ҙжӣҝпјҢеҺҶеҸІеҸҳиҝҒпјҢжІЎжңүжҙ—еҺ»еҸӨеҹҺжҳ”ж—Ҙзҡ„иҚЈе…үпјҢе®ғзҡ„жҳҫиө«еҺҶеҸІеҗҚеЈ°пјҢе®ӣеҰӮдёҖеә§е·ҚеіЁзҡ„дё°зў‘пјҢе§Ӣз»Ҳзҹ—з«ӢеңЁдәә们зҡ„еҝғеӨҙгҖӮ

пјҲи®°иҖ… иғЎзҮ•зҫӨпјү