еҶ…е®№иҜҰжғ…

2016е№ҙ10жңҲ28ж—Ҙ

зҠҒВ·иҖҷВ·иҖ–

вҖ”вҖ”д№Ўжқ‘и®°еҝҶд№ӢдәҢеҚҒеӣӣ

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ8597 жң¬ж–Үеӯ—ж•°пјҡ1759

в–Ў жқЁеҗүе…ғ

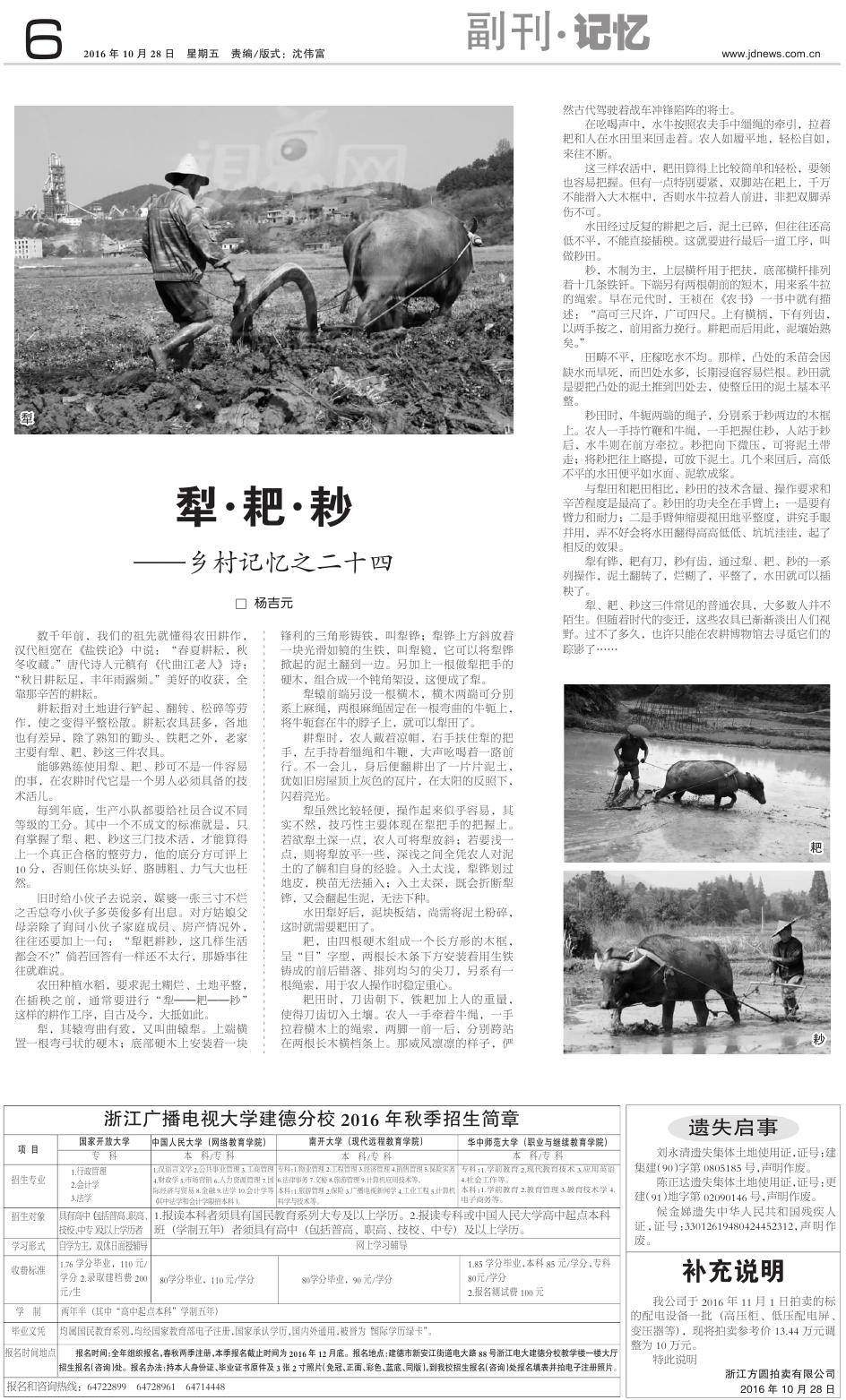

зҠҒ

ж•°еҚғе№ҙеүҚпјҢжҲ‘们зҡ„зҘ–е…Ҳе°ұжҮӮеҫ—еҶңз”°иҖ•дҪңпјҢжұүд»ЈжЎ“е®ҪеңЁгҖҠзӣҗй“Ғи®әгҖӢдёӯиҜҙпјҡ“жҳҘеӨҸиҖ•иҖҳпјҢз§ӢеҶ¬ж”¶и—ҸгҖӮ”е”җд»ЈиҜ—дәәе…ғзЁ№жңүгҖҠд»ЈжӣІжұҹиҖҒдәәгҖӢиҜ—пјҡ“з§Ӣж—ҘиҖ•иҖҳи¶іпјҢдё°е№ҙйӣЁйңІйў‘гҖӮ”зҫҺеҘҪзҡ„收иҺ·пјҢе…Ёйқ йӮЈиҫӣиӢҰзҡ„иҖ•иҖҳгҖӮ

иҖ•иҖҳжҢҮеҜ№еңҹең°иҝӣиЎҢй“Іиө·гҖҒзҝ»иҪ¬гҖҒжқҫзўҺзӯүеҠідҪңпјҢдҪҝд№ӢеҸҳеҫ—е№іж•ҙжқҫж•ЈгҖӮиҖ•иҖҳеҶңе…·з”ҡеӨҡпјҢеҗ„ең°д№ҹжңүе·®ејӮпјҢйҷӨдәҶзҶҹзҹҘзҡ„й”„еӨҙгҖҒй“ҒиҖҷд№ӢеӨ–пјҢиҖҒ家主иҰҒжңүзҠҒгҖҒиҖҷгҖҒиҖ–иҝҷдёү件еҶңе…·гҖӮ

иғҪеӨҹзҶҹз»ғдҪҝз”ЁзҠҒгҖҒиҖҷгҖҒиҖ–еҸҜдёҚжҳҜдёҖ件容жҳ“зҡ„дәӢпјҢеңЁеҶңиҖ•ж—¶д»Је®ғжҳҜдёҖдёӘз”·дәәеҝ…йЎ»е…·еӨҮзҡ„жҠҖжңҜжҙ»е„ҝгҖӮ

жҜҸеҲ°е№ҙеә•пјҢз”ҹдә§е°ҸйҳҹйғҪиҰҒз»ҷзӨҫе‘ҳеҗҲи®®дёҚеҗҢзӯүзә§зҡ„е·ҘеҲҶгҖӮе…¶дёӯдёҖдёӘдёҚжҲҗж–Үзҡ„ж ҮеҮҶе°ұжҳҜпјҢеҸӘжңүжҺҢжҸЎдәҶзҠҒгҖҒиҖҷгҖҒиҖ–иҝҷдёүй—ЁжҠҖжңҜжҙ»пјҢжүҚиғҪз®—еҫ—дёҠдёҖдёӘзңҹжӯЈеҗҲж јзҡ„ж•ҙеҠіеҠӣпјҢд»–зҡ„еә•еҲҶж–№еҸҜиҜ„дёҠ10еҲҶпјҢеҗҰеҲҷд»»дҪ еқ—еӨҙеҘҪгҖҒиғіиҶҠзІ—гҖҒеҠӣж°”еӨ§д№ҹжһү然гҖӮ

ж—§ж—¶з»ҷе°ҸдјҷеӯҗеҺ»иҜҙдәІпјҢеӘ’е©ҶдёҖеј дёүеҜёдёҚзғӮд№ӢиҲҢжҖ»еӨёе°ҸдјҷеӯҗеӨҡиӢұдҝҠеӨҡжңүеҮәжҒҜгҖӮеҜ№ж–№е§‘еЁҳзҲ¶жҜҚдәІйҷӨдәҶиҜўй—®е°Ҹдјҷеӯҗ家еәӯжҲҗе‘ҳгҖҒжҲҝдә§жғ…еҶөеӨ–пјҢеҫҖеҫҖиҝҳиҰҒеҠ дёҠдёҖеҸҘпјҡ“зҠҒиҖҷиҖ•иҖ–пјҢиҝҷеҮ ж ·з”ҹжҙ»йғҪдјҡдёҚпјҹ”еҖҳиӢҘеӣһзӯ”жңүдёҖж ·иҝҳдёҚеӨӘиЎҢпјҢйӮЈе©ҡдәӢеҫҖеҫҖе°ұйҡҫиҜҙгҖӮ

еҶңз”°з§ҚжӨҚж°ҙзЁ»пјҢиҰҒжұӮжіҘеңҹзіҠзғӮгҖҒеңҹең°е№іж•ҙпјҢеңЁжҸ’秧д№ӢеүҚпјҢйҖҡеёёиҰҒиҝӣиЎҢ“зҠҒ——иҖҷ——иҖ–”иҝҷж ·зҡ„иҖ•дҪңе·ҘеәҸпјҢиҮӘеҸӨеҸҠд»ҠпјҢеӨ§жҠөеҰӮжӯӨгҖӮ

зҠҒпјҢе…¶иҫ•ејҜжӣІжңүиҮҙпјҢеҸҲеҸ«жӣІиҫ•зҠҒгҖӮдёҠз«ҜжЁӘзҪ®дёҖж №ејҜеј“зҠ¶зҡ„зЎ¬жңЁпјӣеә•йғЁзЎ¬жңЁдёҠе®үиЈ…зқҖдёҖеқ—й”ӢеҲ©зҡ„дёүи§’еҪўй“ёй“ҒпјҢеҸ«зҠҒ铧пјӣзҠҒ铧дёҠж–№ж–ңж”ҫзқҖдёҖеқ—е…үж»‘еҰӮй•ңзҡ„з”ҹй“ҒпјҢеҸ«зҠҒй•ңпјҢе®ғеҸҜд»Ҙе°ҶзҠҒ铧жҺҖиө·зҡ„жіҘеңҹзҝ»еҲ°дёҖиҫ№гҖӮеҸҰеҠ дёҠдёҖж №еҒҡзҠҒжҠҠжүӢзҡ„зЎ¬жңЁпјҢз»„еҗҲжҲҗдёҖдёӘй’қи§’жһ¶и®ҫпјҢиҝҷдҫҝжҲҗдәҶзҠҒгҖӮ

зҠҒиҫ•еүҚз«ҜеҸҰи®ҫдёҖж №жЁӘжңЁпјҢжЁӘжңЁдёӨз«ҜеҸҜеҲҶеҲ«зі»дёҠйә»з»іпјҢдёӨж №йә»з»іеӣәе®ҡеңЁдёҖж №ејҜжӣІзҡ„зүӣиҪӯдёҠпјҢе°ҶзүӣиҪӯеҘ—еңЁзүӣзҡ„и„–еӯҗдёҠпјҢе°ұеҸҜд»ҘзҠҒз”°дәҶгҖӮ

иҖ•зҠҒж—¶пјҢеҶңдәәжҲҙзқҖеҮүеёҪпјҢеҸіжүӢжү¶дҪҸзҠҒзҡ„жҠҠжүӢпјҢе·ҰжүӢжҢҒзқҖзј°з»іе’ҢзүӣйһӯпјҢеӨ§еЈ°еҗҶе–қзқҖдёҖи·ҜеүҚиЎҢгҖӮдёҚдёҖдјҡе„ҝпјҢиә«еҗҺдҫҝзҝ»иҖ•еҮәдәҶдёҖзүҮзүҮжіҘеңҹпјҢзҠ№еҰӮж—§жҲҝеұӢйЎ¶дёҠзҒ°иүІзҡ„з“ҰзүҮпјҢеңЁеӨӘйҳізҡ„еҸҚз…§дёӢпјҢй—ӘзқҖдә®е…үгҖӮ

зҠҒиҷҪ然жҜ”иҫғиҪ»дҫҝпјҢж“ҚдҪңиө·жқҘдјјд№Һе®№жҳ“пјҢе…¶е®һдёҚ然пјҢжҠҖе·§жҖ§дё»иҰҒдҪ“зҺ°еңЁзҠҒжҠҠжүӢзҡ„жҠҠжҸЎдёҠгҖӮиӢҘж¬ІзҠҒеңҹж·ұдёҖзӮ№пјҢеҶңдәәеҸҜе°ҶзҠҒж”ҫж–ңпјӣиӢҘиҰҒжө…дёҖзӮ№пјҢеҲҷе°ҶзҠҒж”ҫе№ідёҖдәӣпјҢж·ұжө…д№Ӣй—ҙе…ЁеҮӯеҶңдәәеҜ№жіҘеңҹзҡ„дәҶи§Је’ҢиҮӘиә«зҡ„з»ҸйӘҢгҖӮе…ҘеңҹеӨӘжө…пјҢзҠҒ铧еҲ’иҝҮең°зҡ®пјҢ秧иӢ—ж— жі•жҸ’е…Ҙпјӣе…ҘеңҹеӨӘж·ұпјҢж—ўдјҡжҠҳж–ӯзҠҒ铧пјҢеҸҲдјҡзҝ»иө·з”ҹжіҘпјҢж— жі•дёӢз§ҚгҖӮ

ж°ҙз”°зҠҒеҘҪеҗҺпјҢжіҘеқ—жқҝз»“пјҢе°ҡйңҖе°ҶжіҘеңҹзІүзўҺпјҢиҝҷж—¶е°ұйңҖиҰҒиҖҷз”°дәҶгҖӮ

иҖҷпјҢз”ұеӣӣж №зЎ¬жңЁз»„жҲҗдёҖдёӘй•ҝж–№еҪўзҡ„жңЁжЎҶпјҢе‘Ҳ“зӣ®”еӯ—еһӢпјҢдёӨж №й•ҝжңЁжқЎдёӢж–№е®үиЈ…зқҖз”Ёз”ҹй“Ғй“ёжҲҗзҡ„еүҚеҗҺй”ҷиҗҪгҖҒжҺ’еҲ—еқҮеҢҖзҡ„е°–еҲҖпјҢеҸҰзі»жңүдёҖж №з»ізҙўпјҢз”ЁдәҺеҶңдәәж“ҚдҪңж—¶зЁіе®ҡйҮҚеҝғгҖӮ

иҖҷз”°ж—¶пјҢеҲҖйҪҝжңқдёӢпјҢй“ҒиҖҷеҠ дёҠдәәзҡ„йҮҚйҮҸпјҢдҪҝеҫ—еҲҖйҪҝеҲҮе…ҘеңҹеЈӨгҖӮеҶңдәәдёҖжүӢзүөзқҖзүӣз»іпјҢдёҖжүӢжӢүзқҖжЁӘжңЁдёҠзҡ„з»ізҙўпјҢдёӨи„ҡдёҖеүҚдёҖеҗҺпјҢеҲҶеҲ«и·Ёз«ҷеңЁдёӨж №й•ҝжңЁжЁӘжЎЈжқЎдёҠгҖӮйӮЈеЁҒйЈҺеҮӣеҮӣзҡ„ж ·еӯҗпјҢдҝЁз„¶еҸӨд»Јй©ҫ驶зқҖжҲҳиҪҰеҶІй”Ӣйҷ·йҳөзҡ„е°ҶеЈ«гҖӮ

еңЁеҗҶе–қеЈ°дёӯпјҢж°ҙзүӣжҢүз…§еҶңеӨ«жүӢдёӯзј°з»ізҡ„зүөеј•пјҢжӢүзқҖиҖҷе’ҢдәәеңЁж°ҙз”°йҮҢжқҘеӣһиө°зқҖгҖӮеҶңдәәеҰӮеұҘе№іең°пјҢиҪ»жқҫиҮӘеҰӮпјҢжқҘеҫҖдёҚж–ӯгҖӮ

иҝҷдёүж ·еҶңжҙ»дёӯпјҢиҖҷз”°з®—еҫ—дёҠжҜ”иҫғз®ҖеҚ•е’ҢиҪ»жқҫпјҢиҰҒйўҶд№ҹе®№жҳ“жҠҠжҸЎгҖӮдҪҶжңүдёҖзӮ№зү№еҲ«иҰҒзҙ§пјҢеҸҢи„ҡз«ҷеңЁиҖҷдёҠпјҢеҚғдёҮдёҚиғҪж»‘е…ҘеӨ§жңЁжЎҶдёӯпјҢеҗҰеҲҷж°ҙзүӣжӢүзқҖдәәеүҚиҝӣпјҢйқһжҠҠеҸҢи„ҡеј„дјӨдёҚеҸҜгҖӮ

ж°ҙз”°з»ҸиҝҮеҸҚеӨҚзҡ„иҖ•иҖҷд№ӢеҗҺпјҢжіҘеңҹе·ІзўҺпјҢдҪҶеҫҖеҫҖиҝҳй«ҳдҪҺдёҚе№іпјҢдёҚиғҪзӣҙжҺҘжҸ’秧гҖӮиҝҷе°ұиҰҒиҝӣиЎҢжңҖеҗҺдёҖйҒ“е·ҘеәҸпјҢеҸ«еҒҡиҖ–з”°гҖӮ

иҖ–пјҢжңЁеҲ¶дёәдё»пјҢдёҠеұӮжЁӘжқҶз”ЁдәҺжҠҠжү¶пјҢеә•йғЁжЁӘжқҶжҺ’еҲ—зқҖеҚҒеҮ жқЎй“Ғй’ҺгҖӮдёӢз«ҜеҸҰжңүдёӨж №жңқеүҚзҡ„зҹӯжңЁпјҢз”ЁжқҘзі»зүӣжӢүзҡ„з»ізҙўгҖӮж—©еңЁе…ғд»Јж—¶пјҢзҺӢзҘҜеңЁгҖҠеҶңд№ҰгҖӢдёҖд№Ұдёӯе°ұжңүжҸҸиҝ°пјҡ“й«ҳеҸҜдёүе°әи®ёпјҢе№ҝеҸҜеӣӣе°әгҖӮдёҠжңүжЁӘжҹ„пјҢдёӢжңүеҲ—йҪҝпјҢд»ҘдёӨжүӢжҢүд№ӢпјҢеүҚз”Ёз•ңеҠӣжҢҪиЎҢгҖӮиҖ•иҖҷиҖҢеҗҺз”ЁжӯӨпјҢжіҘеЈӨе§ӢзҶҹзҹЈгҖӮ”

з”°з•ҙдёҚе№іпјҢеә„зЁјеҗғж°ҙдёҚеқҮгҖӮйӮЈж ·пјҢеҮёеӨ„зҡ„зҰҫиӢ—дјҡеӣ зјәж°ҙиҖҢж—ұжӯ»пјҢиҖҢеҮ№еӨ„ж°ҙеӨҡпјҢй•ҝжңҹжөёжіЎе®№жҳ“зғӮж №гҖӮиҖ–з”°е°ұжҳҜиҰҒжҠҠеҮёеӨ„зҡ„жіҘеңҹжҺЁеҲ°еҮ№еӨ„еҺ»пјҢдҪҝж•ҙдёҳз”°зҡ„жіҘеңҹеҹәжң¬е№іж•ҙгҖӮ

иҖ–з”°ж—¶пјҢзүӣиҪӯдёӨз«Ҝзҡ„з»іеӯҗпјҢеҲҶеҲ«зі»дәҺиҖ–дёӨиҫ№зҡ„жңЁжЎҶдёҠгҖӮеҶңдәәдёҖжүӢжҢҒз«№йһӯе’Ңзүӣз»іпјҢдёҖжүӢжҠҠжҸЎдҪҸиҖ–пјҢдәәз«ҷдәҺиҖ–еҗҺпјҢж°ҙзүӣеҲҷеңЁеүҚж–№зүөжӢүгҖӮиҖ–жҠҠеҗ‘дёӢеҫ®еҺӢпјҢеҸҜе°ҶжіҘеңҹеёҰиө°пјӣе°ҶиҖ–жҠҠеҫҖдёҠз•ҘжҸҗпјҢеҸҜж”ҫдёӢжіҘеңҹгҖӮеҮ дёӘжқҘеӣһеҗҺпјҢй«ҳдҪҺдёҚе№ізҡ„ж°ҙз”°дҫҝе№іеҰӮж°ҙйқўгҖҒжіҘиҪҜжҲҗжөҶгҖӮ

дёҺзҠҒз”°е’ҢиҖҷз”°зӣёжҜ”пјҢиҖ–з”°зҡ„жҠҖжңҜеҗ«йҮҸгҖҒж“ҚдҪңиҰҒжұӮе’ҢиҫӣиӢҰзЁӢеәҰжҳҜжңҖй«ҳдәҶгҖӮиҖ–з”°зҡ„еҠҹеӨ«е…ЁеңЁжүӢиҮӮдёҠпјҡдёҖжҳҜиҰҒжңүиҮӮеҠӣе’ҢиҖҗеҠӣпјӣдәҢжҳҜжүӢиҮӮдјёзј©иҰҒи§Ҷз”°ең°е№іж•ҙеәҰпјҢ讲究жүӢзңје№¶з”ЁпјҢеј„дёҚеҘҪдјҡе°Ҷж°ҙз”°зҝ»еҫ—й«ҳй«ҳдҪҺдҪҺгҖҒеқ‘еқ‘жҙјжҙјпјҢиө·дәҶзӣёеҸҚзҡ„ж•ҲжһңгҖӮ

зҠҒжңү铧пјҢиҖҷжңүеҲҖпјҢиҖ–жңүйҪҝпјҢйҖҡиҝҮзҠҒгҖҒиҖҷгҖҒиҖ–зҡ„дёҖзі»еҲ—ж“ҚдҪңпјҢжіҘеңҹзҝ»иҪ¬дәҶпјҢзғӮзіҠдәҶпјҢе№іж•ҙдәҶпјҢж°ҙз”°е°ұеҸҜд»ҘжҸ’秧дәҶгҖӮ

зҠҒгҖҒиҖҷгҖҒиҖ–иҝҷдёү件常и§Ғзҡ„жҷ®йҖҡеҶңе…·пјҢеӨ§еӨҡж•°дәә并дёҚйҷҢз”ҹгҖӮдҪҶйҡҸзқҖж—¶д»Јзҡ„еҸҳиҝҒпјҢиҝҷдәӣеҶңе…·е·Іжёҗжёҗж·ЎеҮәдәә们и§ҶйҮҺгҖӮиҝҮдёҚдәҶеӨҡд№…пјҢд№ҹи®ёеҸӘиғҪеңЁеҶңиҖ•еҚҡзү©йҰҶеҺ»еҜ»и§…е®ғ们зҡ„иёӘеҪұдәҶ……

иҖҷ

иҖ–