еҶ…е®№иҜҰжғ…

2016е№ҙ08жңҲ26ж—Ҙ

иһәиӣі

вҖ”вҖ”д№Ўжқ‘и®°еҝҶд№ӢеҚҒд№қ

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ2082 жң¬ж–Үеӯ—ж•°пјҡ1718

в–Ў жқЁеҗүе…ғ

еӨҸеӨ©жқҘдәҶпјҢжҘјжқҝдёӢжӮ¬жҢӮзқҖзҡ„жңҖеҗҺдёҖеқ—и…ҢиӮүж—©е·Іеҗғе®ҢгҖӮиҝҷдёӘж—¶иҠӮпјҢиҮӘз•ҷең°йҮҢжңүзҡ„жҳҜеҚ—з“ңгҖҒеҶ¬з“ңгҖҒиҢ„еӯҗзӯү蔬иҸңгҖӮ

жҜҚдәІеҰӮеҗҢзғӯй”…дёҠзҡ„иҡӮиҡҒпјҢдёәдёҖ家дәәеҫҲд№…жІЎеҗғдёҠиҚӨиҸңиҖҢеҸ‘ж„ҒгҖӮеҲ°жҘјдёҠз®ұеӯҗеә•жҺҸдәҶеҚҠеӨ©пјҢеҝғжҖҘзҒ«зҮҺең°еҺ»дә”йҮҢд№ӢеӨ–зҡ„дёүжІіиӮүеә—иҠұдёӨеқ—й’ұд№°дёҠдёүж–ӨиӮүпјҲеҪ“ж—¶иӮүд»·жҜҸж–Өе…ӯжҜӣдә”пјүпјҢйӮЈе·ІжҳҜзӣёеҪ“еҘўдҫҲдәҶгҖӮеҒ¶е°”еҲ°еӨ§йҳҹд»Јй”Җеә—иҪ¬дёҖиҪ¬пјҢиҙ§жһ¶дёҠеӨ§йғҪжҳҜжө·еёҰгҖҒжҰЁиҸңзҡ®гҖҒйҫҷеӨҙзғӨд№Ӣзұ»пјҢжҜҚдәІзҡұзҡұзңүеӨҙпјҢдјјд№ҺжІЎд»Җд№Ҳе…ҙи¶ЈгҖӮ

“жҲ‘们еҲ°дёңзҹіеқһеЎҳйҮҢеҺ»ж‘ёзӮ№иһәиӣіеҗғеҗғеҗ§пјҒ”жҜҚдәІжӢҺзқҖдёҖеҸӘз«№зҜ®еҜ№жҲ‘иҜҙгҖӮ

жҜҚдәІжңҖжҳҜиҙӨжғ зІҫжҳҺпјҢеҗғиһәиӣідёҚиҠұй’ұпјҢеҸҲз®—еҫ—дёҠжҳҜжңҖеҹәжң¬зҡ„иҚӨиҸңдәҶгҖӮ

дёңзҹіеқһзҰ»жқ‘еә„жңүдёүеӣӣйҮҢең°пјҢеұұеқһйҮҢжңүдёҖеҸЈйқўз§ҜдёҚеӨ§зҡ„ж°ҙеЎҳпјҢеҸ«дёңзҹіеЎҳгҖӮдёңзҹіеЎҳеҪ’йӣҶдҪ“жүҖжңүпјҢиҝҷдёҖе№ҙеҲҶз»ҷжҲ‘家е’Ңж–№е°ҸиӢҹ家用жқҘе…»жҙӢи‘«иҠҰгҖӮ

дёңзҹіеЎҳдёӢжёёжңүж•°еҚҒдә©ж°ҙз”°пјҢеҸҢжҠўж—¶иҠӮпјҢйҫҷйӘЁж°ҙиҪҰеӨҡж¬ЎиҪҰж°ҙпјҢж°ҙдҪҚе·Із»ҸдёӢйҷҚдәҶдёҖеӨ§еҚҠгҖӮ

жҲ‘们жқҘеҲ°ж°ҙеЎҳиҫ№пјҢеҸӘи§ҒеЎҳжіҘйҮҢжңүж— ж•°зҡ„иһәиӣіпјҢжңүзҡ„еҫ®еҫ®еј ејҖиһәеҸЈпјҢдјёеҮәдёӨж №и§ҰйЎ»пјҢеҢҚеҢҗеңЁж№ҝж¶Ұзҡ„зіҠжіҘйҮҢпјӣжңүзҡ„жӮ¬з©әиҖҢз«ӢпјҢзҙ§зҙ§еҗёйҷ„еңЁеҮ еқ—й•ҝзқҖйқ’иӢ”зҡ„зҹіеӨҙдёҠпјӣиҝҳжңүзҡ„еңЁжө…ж°ҙиҫ№пјҢдёҚж–ӯең°и •еҠЁзқҖиә«дҪ“пјҢзј“зј“еүҚ移……

иҝҷж—¶пјҢжҲ‘е’ҢжҜҚдәІи„ұдёӢеҮүйһӢпјҢеҚ·иө·иЈӨи…ҝпјҢжҚӢиө·иў–еӯҗпјҢжӢҺзқҖзҜ®еӯҗдёӢеҲ°ж°ҙеЎҳйҮҢгҖӮ

иһәиӣіжӯҘеұҘи№’и·ҡпјҢиЎҢеҠЁзј“ж…ўгҖӮжҲ‘们еҮ д№Һз”ЁеҸҢжүӢд»ҺеЎҳжіҘйҮҢдёҖжҚ§дёҖжҚ§ең°еҫҖзҜ®еӯҗйҮҢиЈ…пјҢжІЎиҠұдёҠеӨҡе°‘ж—¶й—ҙпјҢдҫҝж‘ёдәҶж»Ўж»ЎдёҖзҜ®еӯҗгҖӮ

ж»ЎиҪҪиҖҢеҪ’пјҢжҜҚдәІиҮӘжҳҜе…ҙеҘӢпјҢеҝҷз«ҜжқҘдёҖеҸӘеңҶеңҶзҡ„秧зӣҳпјҢе°ҶиһәиӣіеҖ’е…Ҙе…¶дёӯпјҢ然еҗҺиҲҖдёҠеҮ з“ўжё…ж°ҙгҖӮ

“жҷҡдёҠжңүиһәиӣіеҗғдәҶгҖӮ”жҜҚдәІж‘ёж‘ёжҲ‘зҡ„и„‘иўӢпјҢд»Һзў—ж©ұйҮҢз«ҜжқҘиҸңжІ№еЈ¶пјҢеҗқ啬ең°ж»ҙе…ҘеҮ ж»ҙиҸңжІ№гҖӮ

д»ҺйӮЈж—¶иө·пјҢжҲ‘дҫҝжҮӮеҫ—пјҢеҫҖе…»иһәиӣізҡ„ж°ҙйҮҢж»ҙе…ҘеҮ ж»ҙиҸңжІ№пјҢиһәиӣіеҗҗжіҘжӣҙеҝ«жӣҙе№ІеҮҖгҖӮ

еӮҚжҷҡж—¶еҲҶпјҢжҜҚдәІз«ҜзқҖе°ҸжқҝеҮіпјҢжүӢжҢҒдёҖжҠҠеүӘеҲҖпјҢејҖе§ӢеүӘиһәиӣіеұҒиӮЎгҖӮдјҜжҜҚй—»и®ҜеҗҺпјҢжӢҝзқҖжЎ‘еҸ¶еүӘд№ҹиө¶жқҘеё®еҝҷгҖӮе’”еҡ“гҖҒе’”еҡ“пјҢдёҖдјҡе„ҝе·ҘеӨ«пјҢдёҖеӨ§зӣҳиһәиӣідҫҝеүӘеҘҪдәҶгҖӮ

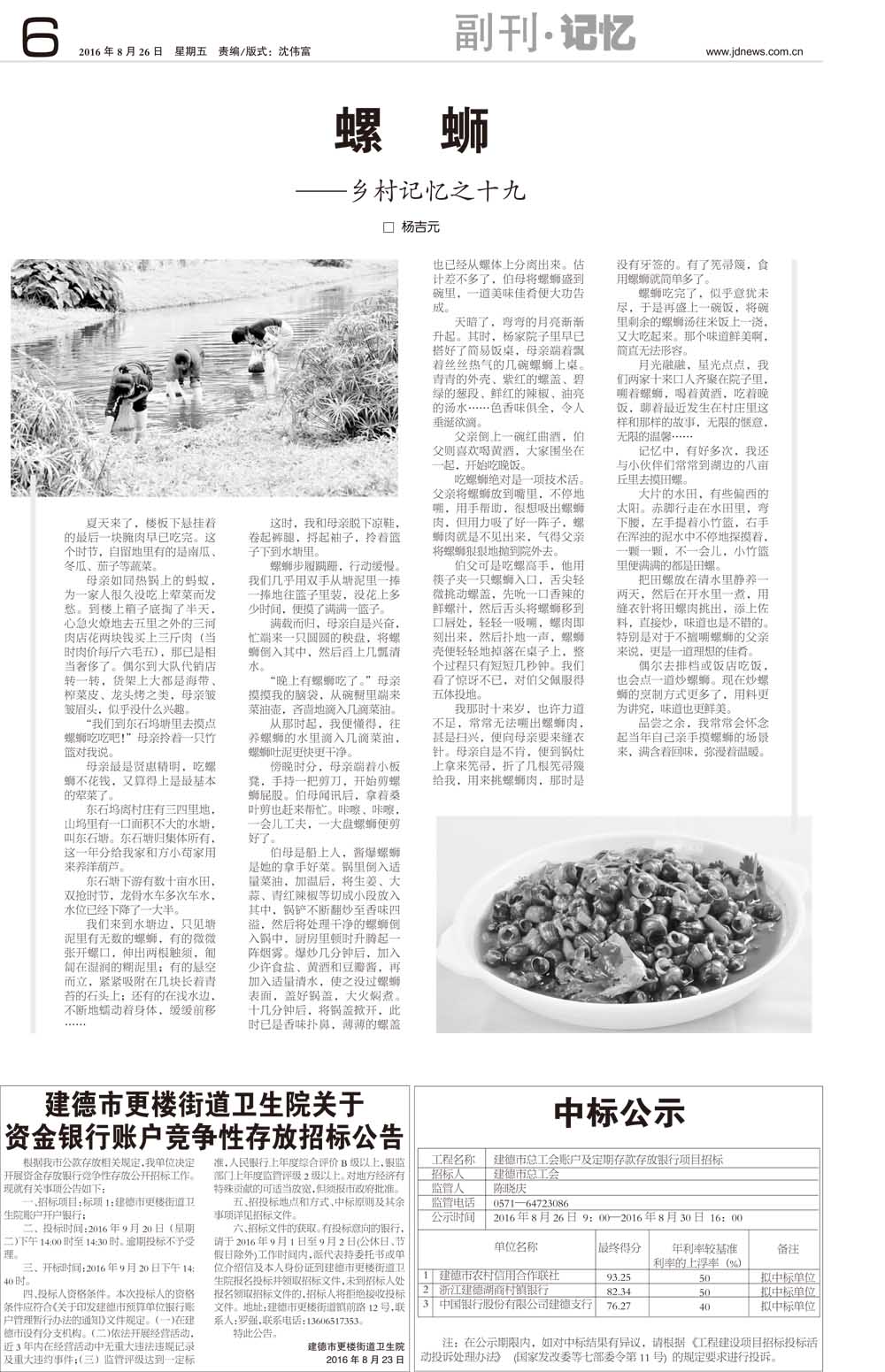

дјҜжҜҚжҳҜиҲ№дёҠдәәпјҢй…ұзҲҶиһәиӣіжҳҜеҘ№зҡ„жӢҝжүӢеҘҪиҸңгҖӮй”…йҮҢеҖ’е…ҘйҖӮйҮҸиҸңжІ№пјҢеҠ жё©еҗҺпјҢе°Ҷз”ҹе§ңгҖҒеӨ§и’ңгҖҒйқ’зәўиҫЈжӨ’зӯүеҲҮжҲҗе°Ҹж®өж”ҫе…Ҙе…¶дёӯпјҢй”…й“ІдёҚж–ӯзҝ»зӮ’иҮійҰҷе‘іеӣӣжәўпјҢ然еҗҺе°ҶеӨ„зҗҶе№ІеҮҖзҡ„иһәиӣіеҖ’е…Ҙй”…дёӯпјҢеҺЁжҲҝйҮҢйЎҝж—¶еҚҮи…ҫиө·дёҖйҳөзғҹйӣҫгҖӮзҲҶзӮ’еҮ еҲҶй’ҹеҗҺпјҢеҠ е…Ҙе°‘и®ёйЈҹзӣҗгҖҒй»„й…’е’ҢиұҶз“Јй…ұпјҢеҶҚеҠ е…ҘйҖӮйҮҸжё…ж°ҙпјҢдҪҝд№ӢжІЎиҝҮиһәиӣіиЎЁйқўпјҢзӣ–еҘҪй”…зӣ–пјҢеӨ§зҒ«з„–з…®гҖӮеҚҒеҮ еҲҶй’ҹеҗҺпјҢе°Ҷй”…зӣ–жҺҖејҖпјҢжӯӨж—¶е·ІжҳҜйҰҷе‘іжү‘йј»пјҢи–„и–„зҡ„иһәзӣ–д№ҹе·Із»Ҹд»ҺиһәдҪ“дёҠеҲҶзҰ»еҮәжқҘгҖӮдј°и®Ўе·®дёҚеӨҡдәҶпјҢдјҜжҜҚе°ҶиһәиӣізӣӣеҲ°зў—йҮҢпјҢдёҖйҒ“зҫҺе‘ідҪіиӮҙдҫҝеӨ§еҠҹе‘ҠжҲҗгҖӮ

еӨ©жҡ—дәҶпјҢејҜејҜзҡ„жңҲдә®жёҗжёҗеҚҮиө·гҖӮе…¶ж—¶пјҢжқЁе®¶йҷўеӯҗйҮҢж—©е·ІжҗӯеҘҪдәҶз®Җжҳ“йҘӯжЎҢпјҢжҜҚдәІз«ҜзқҖйЈҳзқҖдёқдёқзғӯж°”зҡ„еҮ зў—иһәиӣідёҠжЎҢгҖӮйқ’йқ’зҡ„еӨ–еЈігҖҒзҙ«зәўзҡ„иһәзӣ–гҖҒзў§з»ҝзҡ„и‘ұж®өгҖҒйІңзәўзҡ„иҫЈжӨ’гҖҒжІ№дә®зҡ„жұӨж°ҙ……иүІйҰҷе‘ідҝұе…ЁпјҢд»ӨдәәеһӮж¶Һж¬Іж»ҙгҖӮ

зҲ¶дәІеҖ’дёҠдёҖзў—зәўжӣІй…’пјҢдјҜзҲ¶еҲҷе–ңж¬ўе–қй»„й…’пјҢеӨ§е®¶еӣҙеқҗеңЁдёҖиө·пјҢејҖе§ӢеҗғжҷҡйҘӯгҖӮ

еҗғиһәиӣіз»қеҜ№жҳҜдёҖйЎ№жҠҖжңҜжҙ»гҖӮзҲ¶дәІе°Ҷиһәиӣіж”ҫеҲ°еҳҙйҮҢпјҢдёҚеҒңең°е—ҚпјҢз”ЁжүӢеё®еҠ©пјҢеҫҲжғіеҗёеҮәиһәиӣіиӮүпјҢдҪҶз”ЁеҠӣеҗёдәҶеҘҪдёҖйҳөеӯҗпјҢиһәиӣіиӮүе°ұжҳҜдёҚи§ҒеҮәжқҘпјҢж°”еҫ—зҲ¶дәІе°ҶиһәиӣізӢ зӢ ең°жҠӣеҲ°йҷўеӨ–еҺ»гҖӮ

дјҜзҲ¶еҸҜжҳҜеҗғиһәй«ҳжүӢпјҢд»–з”Ёзӯ·еӯҗеӨ№дёҖеҸӘиһәиӣіе…ҘеҸЈпјҢиҲҢе°–иҪ»еҫ®жҢ‘еҠЁиһәзӣ–пјҢе…Ҳеҗ®дёҖеҸЈйҰҷиҫЈзҡ„йІңиһәжұҒпјҢ然еҗҺиҲҢеӨҙе°Ҷиһәиӣіз§»еҲ°еҸЈе”ҮеӨ„пјҢиҪ»иҪ»дёҖеҗёе—ҚпјҢиһәиӮүеҚіеҲ»еҮәжқҘпјҢ然еҗҺжү‘ең°дёҖеЈ°пјҢиһәиӣіеЈідҫҝиҪ»иҪ»ең°жҺүиҗҪеңЁжЎҢеӯҗдёҠпјҢж•ҙдёӘиҝҮзЁӢеҸӘжңүзҹӯзҹӯеҮ з§’й’ҹгҖӮжҲ‘们зңӢдәҶжғҠ讶дёҚе·ІпјҢеҜ№дјҜзҲ¶дҪ©жңҚеҫ—дә”дҪ“жҠ•ең°гҖӮ

жҲ‘йӮЈж—¶еҚҒжқҘеІҒпјҢд№ҹи®ёеҠӣйҒ“дёҚи¶іпјҢеёёеёёж— жі•е—ҚеҮәиһәиӣіиӮүпјҢз”ҡжҳҜжү«е…ҙпјҢдҫҝеҗ‘жҜҚдәІиҰҒжқҘзјқиЎЈй’ҲгҖӮжҜҚдәІиҮӘжҳҜдёҚиӮҜпјҢдҫҝеҲ°й”…зҒ¶дёҠжӢҝжқҘзӯ…еёҡпјҢжҠҳдәҶеҮ ж №зӯ…еёҡзҜҫз»ҷжҲ‘пјҢз”ЁжқҘжҢ‘иһәиӣіиӮүпјҢйӮЈж—¶жҳҜжІЎжңүзүҷзӯҫзҡ„гҖӮжңүдәҶзӯ…еёҡзҜҫпјҢйЈҹз”Ёиһәиӣіе°ұз®ҖеҚ•еӨҡдәҶгҖӮ

иһәиӣіеҗғе®ҢдәҶпјҢдјјд№Һж„ҸзҠ№жңӘе°ҪпјҢдәҺжҳҜеҶҚзӣӣдёҠдёҖзў—йҘӯпјҢе°Ҷзў—йҮҢеү©дҪҷзҡ„иһәиӣіжұӨеҫҖзұійҘӯдёҠдёҖжөҮпјҢеҸҲеӨ§еҗғиө·жқҘгҖӮйӮЈдёӘе‘ійҒ“йІңзҫҺе•ҠпјҢз®Җзӣҙж— жі•еҪўе®№гҖӮ

жңҲе…үиһҚиһҚпјҢжҳҹе…үзӮ№зӮ№пјҢжҲ‘们дёӨ家еҚҒжқҘеҸЈдәәйҪҗиҒҡеңЁйҷўеӯҗйҮҢпјҢе—ҚзқҖиһәиӣіпјҢе–қзқҖй»„й…’пјҢеҗғзқҖжҷҡйҘӯпјҢиҒҠзқҖжңҖиҝ‘еҸ‘з”ҹеңЁжқ‘еә„йҮҢиҝҷж ·е’ҢйӮЈж ·зҡ„ж•…дәӢпјҢж— йҷҗзҡ„жғ¬ж„ҸпјҢж— йҷҗзҡ„жё©йҰЁ……

и®°еҝҶдёӯпјҢжңүеҘҪеӨҡж¬ЎпјҢжҲ‘иҝҳдёҺе°Ҹдјҷдјҙ们常常еҲ°ж№–иҫ№зҡ„е…«дә©дёҳйҮҢеҺ»ж‘ёз”°иһәгҖӮ

еӨ§зүҮзҡ„ж°ҙз”°пјҢжңүдәӣеҒҸиҘҝзҡ„еӨӘйҳігҖӮиөӨи„ҡиЎҢиө°еңЁж°ҙз”°йҮҢпјҢејҜдёӢи…°пјҢе·ҰжүӢжҸҗзқҖе°Ҹз«№зҜ®пјҢеҸіжүӢеңЁжө‘жөҠзҡ„жіҘж°ҙдёӯдёҚеҒңең°жҺўж‘ёзқҖпјҢдёҖйў—дёҖйў—пјҢдёҚдёҖдјҡе„ҝпјҢе°Ҹз«№зҜ®йҮҢдҫҝж»Ўж»Ўзҡ„йғҪжҳҜз”°иһәгҖӮ

жҠҠз”°иһәж”ҫеңЁжё…ж°ҙйҮҢйқҷе…»дёҖдёӨеӨ©пјҢ然еҗҺеңЁејҖж°ҙйҮҢдёҖз…®пјҢз”ЁзјқиЎЈй’Ҳе°Ҷз”°иһәиӮүжҢ‘еҮәпјҢж·»дёҠдҪҗж–ҷпјҢзӣҙжҺҘзӮ’пјҢе‘ійҒ“д№ҹжҳҜдёҚй”ҷзҡ„гҖӮзү№еҲ«жҳҜеҜ№дәҺдёҚж“…е—Қиһәиӣізҡ„зҲ¶дәІжқҘиҜҙпјҢжӣҙжҳҜдёҖйҒ“зҗҶжғізҡ„дҪіиӮҙгҖӮ

еҒ¶е°”еҺ»жҺ’жЎЈжҲ–йҘӯеә—еҗғйҘӯпјҢд№ҹдјҡзӮ№дёҖйҒ“зӮ’иһәиӣігҖӮзҺ°еңЁзӮ’иһәиӣізҡ„зғ№еҲ¶ж–№ејҸжӣҙеӨҡдәҶпјҢз”Ёж–ҷжӣҙдёә讲究пјҢе‘ійҒ“д№ҹжӣҙйІңзҫҺгҖӮ

е“Ғе°қд№ӢдҪҷпјҢжҲ‘еёёеёёдјҡжҖҖеҝөиө·еҪ“е№ҙиҮӘе·ұдәІжүӢж‘ёиһәиӣізҡ„еңәжҷҜжқҘпјҢж»Ўеҗ«зқҖеӣһе‘іпјҢејҘжј«зқҖжё©жҡ–гҖӮ